ホーム 未來の歴史 入会案内 未来最新号 バックナンバー ライブラリー カレンダー コンタクト Q&A

ホーム 未來の歴史 入会案内 未来最新号 バックナンバー ライブラリー カレンダー コンタクト Q&A |

|||

|

|||

時 評 |

||||||

|

|

||||||

| 2025年6月号 |

||||||

| 『写実・写生・叙景』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

「歌よみに与ふる書」を読んでみると正岡子規は「写実」を提唱していなかった。子規は「客観的にのみ歌を詠めと申したる事は無之候」「古今東西に通ずる文学の標準(自らかく信じをる標準なり)」で論評せよと言い、安易な定義づけを避けた。そのせいか短歌ではリアリズムの「写実」とスケッチの手法「写生」は混同される。一方「叙景」は金子薫園・尾上柴舟らによる「叙景詩運動」にルーツを見出せる。 鳥のかげ窓にうつろふ小春日に木の實こぼるゝおと志づかなり 金子薫園

瓶にさす藤の花ぶさみじかければたたみの上にとどかざりけり 正岡子規 「赤ちゃんがおなかにいます」という人が満員電車に目を閉じている 玄関に取り残された小説がふくらんでいる冬の空気に |

||||||

| 2025年5月号 |

||||||

| 『〈私〉は誰なのか』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 終バスにふたりは眠る紫の〈降りますランプ〉に取り囲まれて 穂村弘『シンジケート』 「ふたり」を見る〈私〉は誰か。桑原憂太郎が『現代短歌の行方』で問いかける。桑原は、短歌には「作者」あるいは「主体」の〈私〉が存在するとした上で、この歌から感じ取れる「ふたり」を見る〈私〉は、それらどちらでもない「語り手の〈私〉」であり、「小説世界と同様に、作品の中に〈作者〉は存在しない」という。 この問いはバルト以来のテクスト分析を短歌に用いる限界を示したと思う。桑原が到達した説から、もう一歩先に進みたい。短歌の認識の主体は、三人称の小説のような神の視点・誰でもない視点で語られる地の文とは本質的に異なる。歌は短い。テクストを読むだけでは小説のように人称を断定できない。桑原は作者でも「ふたり」でもないと、消去法で考えていないだろうか。客観的な分析を続けようとするあまり〈私〉から「自分」を捨てていないか。 歌を〈うたう〉〈しらぶる〉ときに〈私〉を置くのを止めてゆっくり読んでみよう。 この歌が優れてるのは、読者=自分が「ふたり」のすぐ近くにいると感じられるリアリティにある。なぜ近くにいると感じるか。文章として読めば結句「れて」は倒置で「ねむる」に続くが、読者が読後に倒置の可能性に気づくまでのわずかな時間においては「言い差し」となる。 このとき「れて」は主語が定まらずに浮遊し「ふたり」と「自分」は重なり合う。「ふたり」かもしれない「自分」はバスの中でランプに「囲まれて」いる体験をする。そのあとに「れて」は倒置となり、作中の「ふたり」と読後の現在の自分ははっきりと分かれ、目の前の「ふたり」は透明な壁の向こうで眠る不可侵な存在となる。 状況を正しく伝えるならこう改作できる。「て」の前後の時間はひとつになり、一枚の絵の中にすべてのパーツが置かれており平面的でつまらない。原作では「二人の姿」/「ランプの光」は句切れによって別のレイヤーの画像として想像できる。囲まれながら「ふたり」が眠っていくまでの時間を「れて」から想像できるだろう。 初めから「語り手の〈私〉」を置いてしまうと「ふたり」と「自分」は重ならない。わたしは歌とまったく同じ状況になった経験はないが「うたう」行為によって、過去のある瞬間が今起こっている感覚と、現在から過去を想う感覚を、追体験している。「自分」だったかもしれない「ふたり」の認識の仕方は、自分の過去の思い出を想像するときと似ている。 歌の読み方は「病床の正岡子規」のような歌の外部にある作者の状況を想像する「作者読み」・社会構造や神話世界を背景に考える「社会読み」・読者個人の体験から読む「自分読み」があり、それぞれの〈私〉の認識を行き来して読むと思う。 小説のような長いテクストでは、読者の心の中にひとつの新しい世界が構築されて、そこに没入できる。情報が少なく読者の補完によって読まれる短歌においては、状況の理解は二次的なもので、〈私〉はひとつに収束せず、拡散し、重なり合う。 歌の作者は読者にとって〈他者〉だが「うたう」のは読者だ。〈私〉をはっきりと分けて読まない短歌において「語り手の〈私〉」の線引きが示すのは、ひとつの世界を立ち上げきれない小説未満の短いテクストという虚しい領域ではないか。 |

||||||

| 2025年4月号 |

||||||

| 『口語の領域』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

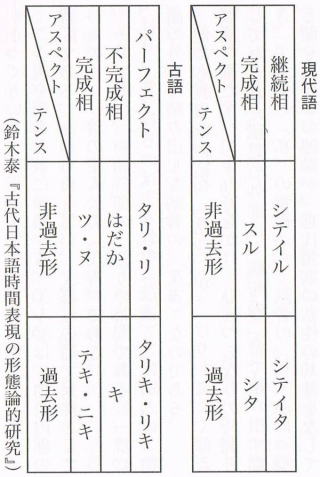

呼びかける厚労省のポスターにとまりつづけるかげろうがいた どこまでも広がる空をみていたら鼻血を出していたことがある ぷくぷく「散歩している」 第七回笹井宏之賞の受賞作である。タイトルが連作のコンセプトそのまま、ほぼ嘱目詠の連作での新人賞受賞はめずらしい。 名詞が少なく音の隙間を動詞がゆったりと埋めている。初句の軽い入り方、結句の抜き方はうまい。全体的にゆるやかでわずかに凹凸のあるリズムが心地よい。気持ちは明るいがどこか寂しい感じがする。連作には結句が「ことがある」「こともある」で終わる歌が目立つが、読んでいてあまり気にならなかった。 選考委員の山崎聡子は「舌足らずな言い回し」「ひらがなで読むスピードをコントロール」といった点から文体が「そのままを見たような感覚」を作り出しているといい、「ここ十年くらいの現代口語短歌の技術が取り入れられている」と述べた。 ここ十年くらいの現代口語短歌の技法、この感覚はよくわかる。 一首目では、動詞「つづける」を助動詞「たり」のように継続のニュアンスで使う〈動詞の助動詞化〉、二首目では結句「いたことがある」で「みていたら」の時間を過去に動かす〈体験の出来事化〉のように蓄積されてきた技法を指摘できる。 誰でも利用可能な「音の間を埋める技法」が口語短歌に見えるようになったと思う。いま「なりにけるかも」を使うのは勇気がいるが「いたことがある」は真似して使ってみたくなる。歌の中の時間を動かしほどよい詠嘆を醸し出すのに良いだろう。 口語短歌の弱点と言われる助動詞の少なさ・時間表現の少なさは克服されたのではないか。口語の短歌が多数派となって、文語に対抗する口語という構図がなくなり、現代の歌人たちは大きな葛藤なしに文語/口語を選べる(その上で口語に傾いている)ように見える。 「ここ十年くらいの現代口語短歌の技法」という発言が示すのは、〈口語〉の書き言葉としての成熟ではないか。 そもそも短歌の〈文語〉は独特であり、たとえば明治時代の手紙で用いられた候文のような文語は「短歌の文語」とは言えない。また、名詞については口語/文語で語るのが難しく、雅語/俗語や古語/現代語といった分け方の方がわかりやすい。 〈口語〉においては、正岡子規が「歌よみに与ふる書」で短歌に取り入れると宣言した「俗語」は「話し言葉」だけだったはずだ。そこから長い時間を経て、短歌では「話し言葉」だけでなく「現代の書き言葉」まで合わせて〈口語〉と呼ぶようになった。ただ「現代の書き言葉」と言っても、散文の〈です・ます〉〈だ・である〉調の書き言葉を短歌で積極的に使うのは難しい。〈口語〉には一般的な話し言葉・書き言葉の概念で説明できない領域がある。 話し言葉には「ぜ」「わよ」のような話者の属性や役割を示す記号が多分に含まれるが、書き言葉の属性はニュートラルである。「いたことがある」は書き言葉に近い語彙だ。「ここ十年くらい」よりもさらに前の時代では〈口語〉と言えば話し言葉だったのではないか。書き言葉に寄りつつある現在の〈口語〉に慣れると「ずるいなあ」のような言葉を選びにくい時代だ。 書き言葉化する〈口語〉の向かう先が作者の属性を感じさせない短歌だとすると、「ぷくぷく」という作者名は現代的かもしれないと思った。 |

||||||

| 2025年3月号 |

||||||

| 『秀歌と秀歌性』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

二〇二四年は歌会やネプリなどさまざまな短歌の営みがメディアに取り上げられた一年であった。『文學界』九月号の特集「短歌と批評」に触れておこう。体感として二〇二二年五月号の短歌特集「幻想の短歌」からあまり時間が経っておらず、間隔の短さに驚いた。今回の特集では「十三名による大歌会」として無記名・互選の歌会の模様が収録されている。 夕暮れの色の卵を割り開きこころは慣れていく夕暮れに 堂薗昌彦 堂薗の歌に対して、井上法子は「色の」「割り開き」に注目して「丁寧に丁寧に手入れされた盆栽のようなきれいな歌」と評した。ここは私も同意で、井上の読みで補足したい点は、堂薗が「夕暮れの卵」と暗喩にせずに「夕暮れの色の卵」としているところだ。 景色のスケールが大きな「夕暮れ」から始まる歌のイメージは一度「色」で抽象化され、今作者が持っている卵にゆるやかにスケールダウンする。夕暮れの景色が像を結ぶ前に「卵を割って開く」瞬間までが示される。この時間のフレームの切り方が絶妙で、読者は読後に初めて「丸い卵の黄身がどろりと流れ出す」「買った卵の色が赤かった」イメージを想像できる。 サブリミナルな初句の「夕暮れ」の印象と結句の倒置から、歌以前の時間にある「買い物の帰り道で、夕暮れの景色のスペクタクルに感動した」体験をじんわり味わえるだろう。「色の」は「夕暮れ」を歌以前の過去の時間に置く効果がある。歌の中の〈現在〉で作者が見ているのは卵を割る自分の手元で、その瞬間に直接「夕暮れ」を見てはいない。それゆえ、結句の「夕暮れ」は夕暮れの印象であって「慣れてゆく」とは、目の前にあらわれた黄身の強烈で具体的な姿が、夕暮れの印象を上塗りして消してしまった様子を言っているのだ。 人間はいつまでも感動し続けられない。夕暮れを見てたかぶった気持ちが萎んでいく、日常の感覚に戻っていく寂しさが詠まれている、と読めないだろうか。 歌会では次のような批評が続いていく。「共同体が磨いてきた秀歌性に精度高く球を当てている印象」(穂村弘)・「狙って当てている感じが採れなかった」(青松輝)といった「秀歌性」批判があり、伊舎堂仁は「慣れていく」の言葉の選択に「秀歌性に私を渡さないための最後の抵抗に感じます」と返す。 テキストに起こされた三人のやりとりに恐ろしさを感じた。良い歌に票を入れにくいと感じるのは歌会に慣れている人ならばよくわかる感覚だろう。ただ、ここでの「秀歌性」は言葉を抑圧するマチズモの符丁になっているのではないか。 年長者の穂村が「秀歌性」批判をして、青松が同調する。伊舎堂は反駁のポーズを見せているが、論点を細部に逸らしているだけだ。男性の歌人では永井祐だけが「穂村さんが名前を挙げた歌人が持っている秀歌性とはちょっと違う」「むしろ作者の個性、面白いところ」と述べる。しかし場の流れが戻ることはなく、歌の読みは深まらなかった。 秀歌に〈性〉をつけるとコンセンサスのある概念のように感じるが、「共同体が磨いてきた」秀歌と、出自がバラバラな「大歌会」参加者それぞれの秀歌〈観〉が完全に一致するはずがない。秀歌かどうか判断をはっきり言えば良いところを、具体的な理由を言わないでいるから反対のしようがない。同調か沈黙を強いる〈性〉は短歌の批評には不要だ。 |

||||||

| 2025年2月号 |

||||||

| 『詠み人知らずの演出』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

十二月、宮城県多賀城市の史跡の前に次のような看板が突如としてあらわれ、ソーシャルメディア上で話題になっていた。 多賀城南門 2週間前 ★★★★★ 南門を 目の前で見れて 最高です 朱色が映えて とてもきれい 一見して、看板はGoogleマップ(地図のウェブサービス)の口コミのデザインを模しているとわかる。★の数は場所の評価で最高評価を示す。その下に短歌のかたちで感想が添えられている。自治体が観光事業の一環で短歌を公募したのだろうか。 歌を読んでみる。句ごとの一字空けや「映え」の使用はあどけなく秀歌のセオリーをことごとく破っているのだが、全体に気持ちがよく出ており、嫌な気がしない。心の底から言葉が出てきている感じがする。特に三句「です」で切ったあとの下の句の「映えて」「きれいで」の語を畳み掛けるようなリズムに惹かれる。柱に塗られた赤土の朱色が美しかった、ただその一点を歌いきっている。良い歌ではないか。 しかし実は現代美術家の松田将英の作品であったという。看板は松田の作品群「Bashō Sampling」のひとつで、Googleマップに投稿された口コミから短歌や俳句になりそうな部分を抜き出して、匿名の投稿という設定の作品にしている。ウェブ上にしか存在しない声が現実世界に置かれると異質さが際立つ。ウェブ上が仮想世界であることを思い出させてくれる作品だ。 そして私は落胆した。「Bashō」つまり「芭蕉」を選ぶ松田の安易さに……ではなく「匿名を装った作品にする」行為に対して、である。作品の元ネタは「東北グルメ」というアカウントが十一月に投稿した口コミだ。対象箇所を引く。 南門を目の前で見れて感動です! 朱色が映えてとてもきれい 厳かな迫力ある南門に見惚れました。 松田はこの口コミの中から、偶然短歌になっている言葉を見出した。そしてそのまま匿名の作品にしてしまった。ここには自分の感覚のフィルターを通す工程が一切ない。松田自身の作者名をつけるリスクを取る勇気もない。サンプリングやコラージュといった再構成の手法ではないのだ。なぜ看板から投稿主のアカウント名を消してしまったのか。端的にいって、盗用である。 何を言っているんだ。「自分ひとりのものにする」行為は「詠み人知らず」の文化には絶対につながらない。現地の看板に作者名が書かれていないため、作品は匿名のまま流通したのだろう。この点は「詠み人知らず」の状態ではあるが、現地にいても見えないソーシャルメディア上で美術作品として一人の作者名をつけられているのだ。 名前を伴って記録された言葉を「詠み人知らず」として流通させる行為は暴力である。松田の作品は口コミ投稿者を二重に収奪した。言葉そのものと「詠み人知らず」であり続ける機会を奪っている。これはむしろ「詠み人知らず」文化の冒涜だろう。 他者の言葉を盗用する行為は、制作コストをかけない広告クリエイティブの手法として洗練されすぎている。また、言葉を扱う歌人が言葉の盗用を許容する態度を見せるのはあまりに愚かではないか。 |

||||||

| 2025年1月号 |

||||||

| 『遠くで鳴っている』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

歌詞やミーム(流行り言葉)といった他者のテクストを取り込んだ短歌をどう読むか考えたい。 愛のWAVE 光のFAKE どうしよう、とりあえず、生きていてもらってもいいですか? 青松輝『4』 いーじゃんいーじゃん 春だけ電車が止まる駅 すげーじゃん 梅満開の庭 郡司和斗『遠い感』 小島なおの短歌時評(朝日新聞二〇二四年十月二十日「ミームと創造」)に注目した。小島はこれらの歌をまとめて「嫌疑の台詞(せりふ)が生の肯定へ、形式化した春の景物が一周回った良さへ変換される」という。 小島の指摘を補足しておこう。一首目はひろゆきの「なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか」という相手を否定する煽り文句からミーム化した言葉が、相手を肯定する言葉に変えられている。二首目は、「仮面ライダー電王」の主題歌の歌詞「いーじゃん! いーじゃん! すげーじゃん!?」を分割した上で整形しており、歌によくなじんでいる。「梅満開の庭」に作者の気分が加わり、なんでもない景色が特別な体験へと異化される。 小島はこれらの歌をまとめて「ブリコラージュ」(レヴィ=ストロース)の範疇で考えられないか、と提案するのだが、まとめてしまうと読みが深まらないような気がした。二つの歌の「取り込み方」は似ているが、思想に大きな差異がある。 青松の歌は出典元の文脈を知っていると印象が変わる。ひろゆきの言葉は、たとえば「絶対におかしい」という相手に対して、主題となる「おかしい」ではなく「絶対に」だけを取り上げて、「絶対に」に客観的な根拠があるか問い詰めて、問題から目を背けさせる詭弁的な技法である。青松の短歌では言葉のニュアンスが生の肯定に変わっているが、ここにひろゆきの言葉への批判を読めないだろうか。 ひろゆきは二〇二二年に沖縄を訪れて、辺野古の座り込み抗議の看板の「3011日」を、人がいない日があるなら0日にしたほうが良いとツイートしたことがある。客観的に測定できる定義や厳密さを、感情が込められた言葉や文字に求めてしまうと、怒りや悲しみの感情は抑圧されるだろう。「生きていてもらってもいいですか」は弱者の立場に寄りそう言葉ではないか。元の言葉にはなかった「も」の補い方からは切実さが感じ取れる。どうしようもない怒りや悲しみに直面している人に対して、当事者たりえない作者が生きてほしいと声をかけている。上の句は作者自身の焦りを落ち着けようとする感じがある。 切実さと同時に、当事者の気持ちに向き合わず、感情的な言葉を排除しようとする圧力への、作者の怒りを読んでも良いと思う。抵抗のブリコラージュである。 一方、郡司の歌はレヴィ=ストロースの概念によらず原義のブリコラージュで考えられる。捨てられているコーラの空き瓶を楽器にするように、元の素材が持つ記号的な意味は削ぎ落とされている。 もし元の歌詞をそのまま取り込んでいたら、歌詞が浮いてしまって作者の気分が全然感じ取れないだろう。歌詞に景が挟まる短歌の方が歌が遠くで鳴っていて、読者は景色に集中できる。極端に言えば元ネタと歌の関係は深く読まない方が良い。 もうひとつ、郡司の歌の元ネタはミームになっておらず、記号が成熟していない。これからもミームになることはないと予測した上で自分だけが選べる素材と考えて歌に取り込んでいるのかもしれない。 |

||||||

| 2024年12月号 |

||||||

| 『短歌のしをり』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

吹かれ来るかまきりの仔ら淡あはとすき透り立つ卓のともしに 近藤芳美『冬の銀河』 「短歌研究」十月号、髙良真実「冗語と詠嘆性への回帰」を読んだ。右に挙げた近藤の歌に対して、髙良は玉城徹が『近代短歌の様式』で見出した戦後短歌の「冗語の排除」を近藤にも見ようとする。また、「かも」「かな」のような「文法的詠嘆は徹底して排除されている」が「かまきり」の見せ方は「中途半端」な抒情であり、抒情=詠嘆の排除に失敗しているという。 高良のいう「中途半端」は詠嘆を排除しようとしているが排除し切れていない、という意味だと思われる。しかし「冗語の排除」を詠嘆の排除と直接結びつけるのは無理があるのではないか。 歌を読もう。読み終えた後にイメージするかまきりの立つ姿は静止しているが、「吹かれくる」によって時間の流れとかまきりの動きが示されると、風に逆らって姿勢を保つ様子や、光を反射しきれずに体に光が浸透してしまう幼虫のもろさが感じられる。調べがゆらゆらとする助動詞を用いず、全体に濁音がなくスッと最後まで読める軽さはかまきりの質感にちょうどよく、韻律が魅力的な歌だと思う。 感情は直接示されていないが、作者の心は落ち着いている。風景をみるように、冷静にかまきりを見ている感じがする。「すき透り立つなり」と助動詞を補うと、かまきりへの心よせが強過ぎて、軽い調べと合わなくなる。 文法的に詠嘆を示す言葉がなくても、心の様子は読み取れる。そもそも短歌は「うた」であり、詠嘆は「うた」の機能だ。「冗語」は言葉の分類であって、詠嘆と直接イコールでは結べない。 玉城徹が『近代短歌の様式』「近代の濾過」で触れた「冗語」には、枕詞「あしびきの」のような文字通り余分な言葉と、助詞助動詞(この呼び方を玉城は嫌う)などが含まれる。そのほかに、冗語ではないが助動詞「をり」とちかいニュアンスを持つ言葉も「冗語性」のある語として冗語の範囲に入れている。 近藤の歌は自動詞の歌だ。自分とは関わりなく存在するかまきりを見つめている。ここには「をり」の「冗語性」がある。 もう少し玉城の言葉に触れておこう。玉城は「冗語の排除」を「短歌のしをり」から離れる動きとして語った。短歌の「しをり」とは「イメージを持たない気分」のことだ。具体的なイメージではなく、そのもっと奥にある心の状態を「おちつき」や「ふぜい」だと言う。その上で「しをり」から完全に離れてしまったら短歌の韻律は保てないのではないか、というのが玉城の主張であった。気をつけたいのは、玉城が危惧しているのは最終的に「短歌の韻律」が崩れることであって、「冗語の排除」を否定しているわけではない。 短歌である限り、読者は作者の「気分を直接見せない」心の様子を読み取ろうとする。「冗語の排除」によって「イメージを持たない気分」から離れようとしても、読者が感じる「しをり」はなくせない。髙良の「中途半端」は読者と作者を厳密にわけられない短歌の性質をよく表している。 近藤の自動詞の歌は自分の視点が風景に溶けこんで一体化している感じがする。実景を詠んでいても、歌全体が気分を抑えようとする心の暗喩に思えてくる。どれだけ対象と距離を取ろうとしても、完全には離れられないのだ。「しをり」とどう向き合うのか、正解のない問いが短歌にはある。 |

||||||

| 2024年11月号 |

||||||

| 『フリーライド批判』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 平日の明るいうちからビール飲む ごらんよビールこれが夏だよ 岡本真帆『水上バス浅草行き』 X(ツイッター)上で、企業アカウントが岡本の短歌を模倣したと思われる広告をポストしていたのを見た。 「ご覧よシャウ、これが夏だよ」 シャウエッセン

@schauessen_nh 「ごらんチーズベーコンポテトパイ、これが祭りだよ」 マクドナルド @McDonaldsJapan ゾッとした。端的に言って文化の収奪ではないか。岡本の短歌は下の句「ごらんよ〇〇これが△△だよ」(以下「ごらんよ構文」)+「〇〇」の対象を写した画像をアップする形でXからミーム化し、ネット上で広く認識されている。暗黙のルールとして、起源や所有をだれも主張せず、だれでも利用できる共有資本となっていた。 今回の企業の行為は、先住民が育ててきた森や湖を奪う植民地支配と同じ構造であり、わたしはこれを軽蔑する。 マクドナルド社がウェブ公開している問い合わせフォームから、今回の広告はモラルに反しているのではないか、と意見を送ったところ「短歌の引用は行っていない」というメール回答をいただいた。引用の話はしていないし、そもそも引用ではない。意図はうまく伝わっていないようだ。 ミームは、遊びの中で育まれた共創的な文化である。外から来た企業が、安易にミームに乗っかろうとするのは精神が貧しいと思う。コストをかけずにフリーライドしようとする精神を強く批判したい。 歌の話をしよう。三句の「ビール飲む」は調べがぎこちなく、音数の都合で助詞を削ったように見えて、素人っぽい。三句は素直に「飲むビール」にすれば調べが整うだろう。「ビール」で軽く止めると上の句を読み終えたタイミングで作者の視点はビールを見つめる形になり、視点を移動せずにビールに語りかける下の句に滑らかに接続する。しかし、作者の感覚が欠落してしまう気がする。 もとの「ビール飲む」では、ビールそのものではなく、自分がビールを飲む行為や周囲の環境をまるごと客観的に捉えているのではないか。上の句では自撮り的な視点で、下の句では手元のアップで、上下両方の句に「明るい背景」が感じられる。「背景の前に存在する」ビールと作者自身は等価の存在であり、ビールへの語りかけは作者自身への語りかけとなる。作者自身は戯画化され、夏を実感する暇がないほど忙しかった、といった歌以前のやるせない時間を、読者は想像できる。 歌の内容は夏にビールを飲む開放感を歌っている。しかし、カップに入ったビールが輝きながら少しずつ泡を失っていく様子はどこか悲しい。ビールにとっては今この瞬間一回限りの夏である。開放感のある光景が屈折感のある感情を際立たせる。 「ビール飲む」には、メタ的に自分を捉えてモノと自分を同一のものとして眺められる効果がある。それゆえに、読者は深読みをしなくても、ビールが置かれた状況を作者の心の暗喩として、自然に読み取ることができる。この歌が本質的にユニークなのは「ごらんよ構文」を見いだしたことではなく、一見すると稚拙な三句の処理に秘密があったのではないだろうか。 屈折感を読み取ってから広告のコピーを見ると、上の句は企業が望むような消費を促すテクストではない。開放感のある下の句だけが広告に利用されていると思うと、今回の件は一層グロテスクであった。 |

||||||

| 2024年10月号 | ||||||

| 『時間の感覚』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

十七時 港を離れた客船が 十七時半 岬を過ぎる 北山あさひ「幽霊 2024」 Wi-Fiの乏しき力(りき)にすがりつつ雨の一日を家居(かきょ)するわれは 山下翔「入梅前」 「現代短歌」の九月号、瀬戸夏子が選んだ「ニューアララギ」十人の連作から歌を引いた。 まず一首目、時間の始点「十七時」が初句で示される。機械的に計測された時間の経過と事実の二つの文の流れは、交互に並べられ、複雑なリズムを作っている。読後に感じる歌の中の現在時刻は岬を過ぎようとする「十七時半」だが、初句の印象が強く、もう一度はじめから読みたくなる。 何度か読み直すと、アンナ・カヴァンの『氷』のような具体との距離感を保った幻想的な文体に思えてくる。それにしても、三十分間同じ景色をずっと見ているのはなにか変だ。目で見ているのではなく、カメラを固定して撮影した動画を観ているのだろうか。見通しが良く明るい景色を想像できるが、主体は映像に違和感を感じているのではないか。映像を何度も巻き戻して、おかしなところがなかったか探す。テクストの内容とは違って、密室のような息苦しさがうっすらとある。 文体の選択にも意図を感じた。全体的に辞が少ない歌なので、リズムを崩さずに文語へ置き換えられる。 十七時 港を離れし客船が 十七時半 岬を過ぎん (棒線部を改作) ところが文語にすると、歌の魅力はゼロになる。口語の時よりも、風景を大げさに受け取ろうとする意識が過剰である。この歌に文語の音韻はうるさいようだ。 原作の簡素な文体はどこか不穏である。初句五音があれば、たとえば夕暮れの海の様子や気候といった実景を補うことも十分にできたはずだ。しかし、作者は景色のディティールを徹底的に削ぎ落としている。時間の変化を直接言葉にする技法は、何度も使える技法ではないだろう。技法と内容が嚙み合った秀歌だ。 北山とは対称的な二首目。雨で外に出られない日の様子をユーモアを交えて詠んでいる。たぶん「力(りき)」は通信速度のことで、動画を見るのがやっとなデータ量なのだろう。歌の内容は切実なのに暗い感じはしない。「家居する」を過去形にしないのは、まだ雨が続くから、と読んだ。 「雨の一日」は一首目の三十分と比べてかなり長い時間が示されているが、歌を読んで感じる時間の長さは、一首目のほうが長く感じる。どちらの歌にも独特な時間の流れがあるのがおもしろい。 今の時点では「ニューアララギ」は文体に関わらずリアリズムをやっている若手、くらいのニュアンスに思う。玉城徹は『近代短歌の様式』で、一首のなかの時間を一つに固定する「内面的時間の統一」の原理を見出した。さらに、一首のなかに複数の時間の流れを置いて、原理を破る先鋭的な歌人として、土屋文明を挙げていた。 「ニュー」を外した「アララギ」の範囲はわからないが、土屋文明を抜くことはできない。「近代の原理から外れる文明を内包する集団としてのアララギ」と置くとして、近代短歌以降のリアリズムに新しい時間の感覚を見出せれば、それも「ニューアララギ」の特徴と言えるのではないか。 「文明以前」の内面的時間の統一への揺り戻しの動き、「文明以降」の時間の感覚の重層性をより先鋭的に進める動き、この両極端を「ニューアララギ」として考えると、見通しが良くなりそうだ。 |

||||||

| 2024年9月号 | ||||||

| 『当事者性を考える』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

死ののちのみずからを凧にたとえたる詩を読むガザに殺されし人 私たちは見捨てられたという声す もしかしたら見てもいなかった 吉川宏志「魔芋」 「角川短歌」七月号、吉川の迢空賞受賞後第一作から引いた。これらの歌では「現代詩手帖」五月の特集「パレスチナ詩アンソロジー 抵抗の声を聴く」への反応が歌われている。 歌の背景を補足しておくと、「みずからを凧にたとえたる」は、パレスチナの詩人リフアト・アルアライールの短い詩「If I must die」の一節を指している。凧の尾(tail)が空を泳ぐように、もし自分が死んでも物語(tale)として語り継いで欲しい、という願いのフレーズを、短歌の韻律に載せて言い換えている。 アルアライールは二〇二三年十二月にイスラエル軍の爆撃によって殺害された。爆撃の一カ月前、X(ツイッター)上に、本人のアカウントによって投稿された一枚の画像に書かれていた詩が「If I must die」(初出は二〇一一年)であった。「現代詩手帖」に松下新土+増渕愛子による詩の全訳が掲載されているのでぜひ読んで欲しい。冒頭を引用すると〈わたしが 死ななければならないのなら〉の後に〈あなたは、生きなければならない〉と続いており、詩の主題は残された人々への励ましだとわたしは受け取った。 吉川の歌には物足りなさを感じた。詩の一節を一首に持ち込む場合、ほとんどのフレーズは収まらないので言葉の抽出が必要となる。抽出する際に主題を生かすのか、異なる観点を与えるか、何かしらの選択が必要となるはずだ。吉川の場合は詩の内容が序詞的に「自分が詩を読む」行為に添えられていく。あえて心寄せをしないよう、感情をフラットに見せているのだろうか。四句は「詩を読む/ガザに」句割れを経て、詩の作者はガザに暮らす人であると示す。「たとえたる」「詩を読む」の最後のウ音のリズムは魅力的だが、韻律の豊かさに歌の内容が釣り合っていない。 アルアライールの死によって詩は物語に取り込まれてしまったが、「死ののちのみずからを凧にたとえたる詩」とまとめてしまうと、死が前提になってしまう。「If I must die」は現在形だからこそ、詩の中でいま声を発する生きている作者は、この後に訪れる死を強く意識しながら、今生きている人々へ語りかけるのではないか。詩の言葉は死者の語りではない。アルアライールは自らに訪れる死を受け入れていないし、死への抵抗は侵略への抵抗でもある。 「現代短歌」七月号のコラムで、川野里子はアルアライールの詩の精神性を読む。 「you must live」の「you」とは誰なのか。〈略〉凧がこの詩人の魂であり、詩そのもの、さらにはそのような精神を象徴するならば、「you」とはこの死を受け取った全ての人でもある。〈略〉「あなたは生きねばならない」には「あなたも当事者だ」と名指す力がある。死ぬのではなく、生きて「当事者」になれと彼は私達に遺言したのだ。「must」の強さはそのためのものだ。 川野は、東日本大震災が人間や文明の脆さを突きつけて、誰もが当事者であることを認識させた出来事だと言う。わたしも川野の考えに賛同したい。もちろん、出来事と直接向かうときに当事者性をどう考えるかは、歌人それぞれのスタイルで考えれば良いと思う。出来事ではなく詩を踏まえるならば、詩の精神性は無視できない。 |

||||||

| 2024年8月号 |

||||||

| 『アンソロジーが示すもの』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 「現代短歌」二〇二四年五月号のアンソロジー特集「Anthology of 40 Tanka Poets selected & mixed by Haruka INUI」を読んだ。乾遥香が選んだ歌人四十人の作品、それから、瀬戸夏子との座談会が三十八ページにわたって掲載されている。まずは印象に残った作品から。 あたたかい波打ちぎわで目を閉じて砂浜に頭から刺さりたい 今井心 ああふくらはぎ朽ちてゆくいづれみなペンギンとなる秋の夕暮れ 夜羽ねむる あっ、そのツイート ロンです はだし 一首目、今井の歌は回想的なゆったりとした時間の流れが続くと思いきや、四句の後半三音から急展開を迎える。「砂浜に頭から刺さりたい」はユーモアにしてはやや過剰で、わざわざ苦しまなくても良いのにそうせざるをえない感じを読み取った。あえて「あたたかい波打ちぎわ」と相反するような言葉を選んでいるように見える。 二首目の夜羽は四十人中ただひとりの文語旧仮名であった。初句を七音で読んでも句跨りで読んでもおもしろい。「ああふくらはぎ朽ちてゆく……秋の夕暮れ」だけでも詩情があるのだが、発想を入れてイメージが飽和したところを結句の「夕暮れ」に全て集約する。力技ではあるが枯れた技術をよくわかっている作者だ。 三首目はアンソロジーの最後に置かれた歌だ。どう見ても定型の規格外だが、句の欠落はこの一首だけなので、短歌として読みたくなる。体感としては二句で終わって残りは空白と言ったところか。空白は読者おのおのが補完すれば良いのだが「ツイート」であることが強調されるように思う。 画期的な企画ゆえにもう少し言いたい。四十人の作品をひとくくりにして何かを語れるだろうか。「現代短歌」では過去にも九〇年以降生まれのみの歌人にフォーカスしたアンソロジーが組まれたことがある。それと比べると、世代をキーに語るのは難しい。四十人のプロフィールを見ると世代や所属はバラバラで、外部情報から共通点を見出すのは難しいのだ。 乾ただ一人が選んだ、ここから語るのが良さそうだ。特に「mixed」とあるように、作品の掲載順番にも選者の操作が入っている点は過去のアンソロジー企画とは異なる。作品群への批評は乾の操作に対する批評として深められるのでは。と、思って先ほど引いた歌から共通点を考えてみた。 それなしでも歌が成り立ちそうな過剰な強調で音数を埋める。過剰さから、歌の背景にある苦しさの存在は感じ取れるが、はっきりとは読み取れない。この読み取れなさは読者だけの感覚ではないだろう。作者自身にとっても、どんな構造が私を苦しくさせているのか、どう対峙するかはっきりと見えていないのではないか。 つまり「見えなさそのもの」の存在が強調されたアンソロジーだったのではないか。乾は編集後記でアンソロジーの目的についてこう書いている。 アンソロジーを起点に、現状ほとんどルーティンとローテーションで回っている「短歌の仕事」が新たに分配され、若い書き手が起用される場面がひとつでも多く増え、その仕事それぞれがより社会的な影響力を持つことを私は望んでいます。 |

||||||

| 2024年7月号 |

||||||

| 『偶像との向き合い方』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 廣野翔一の第一歌集『weathercocks』批評会に参加した。パネリストは田中槐・堂園昌彦・上本彩加・平出奔(兼司会)の四名。この歌集は編年体で歌が並んでいたり、あとがきで作者自身がどの時期に何をしていたか大まかに書かれていて、作者の人物像を想像しやすいタイプの歌集……のはずなのだが、私は歌集の特徴を捉えきれずにいた。批評会を経て、自分で納得できる読み方を見つけられたので、その過程を書いてみたい。 秀歌の多い歌集だ。例えば〈少し見ていいですかって聞かれてる春の時間は使うしかない〉の下の句には愛唱性があり、強く惹かれる。ただ、こういった軽い口語文体の歌は文体に幅のある歌集の中では目立ちにくく、次のような作者自身を詠んだ歌の印象が強く感じられた。 作業員・廣野翔一、醜聞の特に無ければ赤だし啜る 冬の夜に遭えば驚く大男として真冬の夜をとぼとぼ歩く 堂薗は一首目に〈野口あや子。あだ名「極道」ハンカチを口に咥えて手を洗いたり〉(野口あや子『夏にふれる』)との類似を指摘したが、私としては、歌の性質は逆だと思った。野口は実際の行動から「極道」の見立てを引き出して作者像を変容させていくのに対して、「作業員」は実際のプロフィールを換喩的に述べるだけで自己のイメージに広がりがない。野口の歌とは異なり「赤だし啜る」が「作業員」に対して具体的なイメージを付加しないのだ。 堂薗はさらに、二首目から「大男」なのに繊細さがあるというギャップを読み取っていたが、男に「大」がついているためか、男は強くなければならないという古い価値観がひときわ強調されるように思える。ジョークとして消費されそうだが作者はそれでいいのだろうか。切実な気持ちがあるのではないか。そう思って歌集を読み直してみると、歌集のテーマを見落としていたことに気づいた。 釘付けにされたわけでもないのだが私はここで朝焼けを待つ 長男の座を丸釘のごとわれに打ち込みしその手付き思えり 序盤と最後、二〇〇ページほど離されて置かれるこれらの歌からは、建設関係の仕事という男性中心の世界にいながら、自分がいる世界に対して強烈な違和感を感じるているのがわかる。「釘付けにされたわけでもない」のに、「丸釘のごとわれに打ち込」まれてそこにいる自分。違和感から逃れようともがき続ける苦しさが、過剰な自己認識の歌に現れている。 「大男」は他者から見られる自身の姿、つまり偶像である。装丁を見ても、真っ黒で光沢のある表紙に描かれた目を細めてこちらを眺めている人間のデフォルメと、歌集タイトルが意味する「風見鶏」は、ステレオタイプを補強する力を暗示している。 「もがき続ける」をキーワードに置くと、パネリストの他の発言とのつながりが見えてくる。堂園の「社会詠・挽歌・吟行詠など、〇〇詠をすべてやっている」と、平出奔の「私・俺・僕といった人称の使い分けに『社会性』がある」という指摘、河野美砂子の会場発言「否定形がとても多い歌集」はどうだろう。 どれも歌集の傾向をざっくり述べたもので、その場で発言の深掘りはされなかったが、文体や題材の広さは偶像から離れるための試行の跡だった、と読めないか。言葉にする過程で偶像の存在を認めているが、肯定はしていないのだ。 |

||||||

| 2024年6月号 |

||||||

| 『モダリティを読む』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

このごろはオフラインの短歌のイベントが増えてきて嬉しい。二月二四日に行われた「『キマイラ文語』を読む会」は盛会であった。登壇者のひとり、桑原憂太郎の発表から取り上げたい。 アメリカのイラク攻撃に賛成です。こころのじゅんびが今、できました 斉藤斎藤『渡辺のわたし』 桑原によれば、斉藤のこの歌にはモダリティ(発話者の心的態度)がないのだという。発言を聞いた瞬間は、新しい観点を得られた気がしたが、新しさを感じた以上に深い理解はできていなかった。時間が経って、ようやく思考が整ってきた。 「モダリティ」は日本語だけでなく世界中の言語にも当てはめられる通言語的な概念である。『現代日本語文法4』(日本語記述文法研究会=編・くろしお出版)によれば、文章は命題(文が伝える事柄)とモダリティ(発話者による事柄の捉え方、心的態度)の二つに整理できる。日本語でいえば、例えば「明日は雨だろう」の「だろう」の推量のように文末の文節にモダリティが現れやすいとされる。 桑原は二〇二二年の現代短歌評論賞受賞作「口語短歌による表現技法の進展」において、口語の文末処理の一つの方向性としてモダリティの活用を挙げて、「作品を独り言や他者への発話といった話し言葉で叙述する」と定義した。 また、前述の斉藤の歌については「擬似的な対話形式を構成したことで〈主体〉の発言の欺瞞性や信憑性がうかがわれる作品」「果たして本心なのかそうでないのかについて、読者は判断を保留しなくてはいけなくなる」と述べ、自然な対話ではあり得ないテクストから「モダリティがない」と判断していた。桑原の会場での発言はこの部分を拡大したものだろう。 わたしは、斉藤の歌を完全に「戦争に反対している」と読んでいたので、論を読み直して、判断を保留にすると書かれていて驚いた。また、テクストに書かれた主張と逆の主張を読み取る以上、そこに心的態度がないと読むには強い違和感があった。 桑原はモダリティを、本来のモダリティよりも狭く捉えているのではないか。心的態度には発話者のあらゆる態度が含まれる。『現代日本語文法4』にある「簡略化して示した」というマトリクスだけを見ても、〈叙述・疑問・意志・勧誘・行為要求・感嘆〉といった表現類型を縦軸に、横軸に〈評価・認識・説明・丁寧さ・伝達態度〉が掛け合わされる。一まとまりの文章には必ず命題とモダリティが存在するのだ。斉藤の歌を見ると「です」「できました」から叙述・丁寧さを表すモダリティを読み取ることができる。 通言語的なモダリティは心的態度の部分的・表層的な整理に向いている。しかし、短歌のようなハイコンテキストな文章を読み解くには、何がこの歌のモダリティを作り出してるのか、という問いも必要なのではないだろうか。 あらためて斉藤の歌を読むと、恐ろしい感じがしてきた。「アメリカのイラク攻撃に賛成です」は他人が書いた文章のようで「こころのじゅんびが今、できました」の平仮名に開かれた文字は弱々しく、まるで強制されているようだ。過剰な丁寧さが怖い。正しく読み上げないと殺されそうだ。 |

||||||

| 2024年5月号 | ||||||

| 『思想は違うのか』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

個人的な短歌観なのだけれど、どれだけ強烈な個性のある歌集であっても読者の主観をゼロにして読むことはできない。他者の声を介して、自分の認識を発見することがあるし、それが歌を読む体験の本質だと思う。だから歌集を読む時は、歌を読む私と歌の作者だけの一対一で考える。同じ歌を読む他の読者の評価が、私だけの体験に干渉しないようにしたい。 あらためてそう思ったのは、乾遥香による水原紫苑『快樂』の書評(

「現代短歌」二〇二三年九月号)を思い出したからだ。〈共和國につぽんが來むその日までいのち在らむかわれも短歌も〉などの歌を引きながら乾はこう述べる。 乾は作者だけでなく「前川佐美雄賞」「迢空賞」の選考結果や読者の受け取り方に対して疑問を投げかける。たしかに、歌の主張はシンプルで、わからないところが何もない。結句の発想もあえて取り立てるところはない。ただ歌集全体をみると、次のような良い歌もあり、仮想敵に反対するための結論が先にあって、その後に歌を選んでいるのではないか、とも感じた。 わが罪はそも何ならむ一房の葡萄のごとく在りしことのみ 鳥もまた狂氣は在らむ飛ぶことをうたがひにつつ星に近づく 罪の意識は近年の水原の歌に通底する意識であり、二首目の鳥は水原自身のメタファーと読める。「共和國につぽんが來む」の歌も遠く離れていないだろう。歌集全体に歌が厳選されていない印象はあるが、モチーフにまとまりのある歌集だ。 ちなみに私は、水原に対して、自分とは遠く離れた位置に立っているな、と過去に感じたことがある。その時の発言を引く。 佐太郎の歌は、この上なく美しい。だが、その美しさにはあらかじめ断念されたものがある。〈略〉希望の無い現代に生きる若い歌人たちが、佐太郎をどう読むのか、ぜひ聞いてみたい。 水原紫苑「あらかじめ断念された夢」 (「現代短歌」二〇一九年九月号) 悪気はないと思うが「希望の無い現代に生きる若い歌人たち」と言われてしまうとがっくりくる。だから『快樂』を読むときに先入観を消して、フラットな気持ちにするのは少し大変だった。 同じ水原の歌集でも『天國泥棒』はスッと向き合うことができた。毎日一首というコンセプトが、たしかにそこにいる作者の存在を示してくれる。 犬の毛にふるるすなはち過去現在未來繫り球となりたり 三月三十一日(木)『天國泥棒』 直線的に意識する時間の流れからふっと離れて、すべてが球となる感覚に惹かれる。後半のイ母音のリズムには心地よさがある。やわらかな毛の手触りから、原初的な記憶が呼び起こされる。 歌の読解は常に読者の主観的な語りである。何が作者と自分の思想の違いを生んでいるのか、語る余地はあるのではないか。 仮想敵を置くのは便利だが、敵の範囲を広げすぎると分断は増えてしまう。侵略をやめろ・虐殺をやめろ・差別するな、といった切実で素朴な願いを発信できて、多くの人と共有できて、世の中が少しずつ変わっていく現在を見ると、まだ現代に希望はあると思っている。 |

||||||

| 2024年5月号 |

||||||

| 『句切れがわからない』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

実は「句切れ」がよくわかっていない。三省堂の『現代短歌大辞典』を見てみると「短歌を構成する五句のいずれかで、文が切れること」(島田修三)とあり、詳しい解説はない。連作を作るときに、同じ句切れが続かないようにしたり、句切れによるリズムの違いや読まれ方の違いは感覚的に認識しているが、現代の句切れは定型ほど分かりやすいものではなく、読み手の感覚に左右される曖昧なものだと考えている。 角川「短歌」二〇二四年三月号では句切れの特集が組まれた。古典と現代に時代を分ける、初句切れから順番に句切れなしの歌まで分ける、という形で各論が展開された。それぞれの論はおもしろかったが、全体を見た上での総論がなく、特集タイトル「句切れの真相」は期待を上げすぎている感じが否めない。むしろ、真相までの遠さを感じる特集であった。特集の最後に大松達知の「句切れは難しいなあ」という呟きがあるように、今は各論をもっと積んでいく局面にあるのだろう。 特集で初句切れを担当した上條素山の論を掘り下げてみたい。歌を引く。 動じちゃう 底辺バイトと言われたら 化粧を工事と喩えられたら いーじゃんいーじゃん 春だけ電車が止まる駅 すげーじゃん 梅満開の庭 群司和斗『遠い感』 まず、上條が初句切れの歌としてこれらの歌を引いていることに驚いた。上條は二首目について、「いーじゃんいーじゃん」で初句切れ、「すげーいじゃん」で二回目の句切れがあると読んでいる。「文が切れること」で考えるならば句切れである。さらに一字空けまであり、切れているとしか言えない気がする。が、わたしとしては句切れは「すげーじゃん」の四句切れただひとつだけであった。「いーじゃんいーじゃん 春だけ電車が止まる駅 すげーじゃん」までが概念的な駅への驚きで、ゴツッとした表記の「梅満開の庭」が唐突に今この瞬間に見ている光景を立ち上げる。 「じゃん」のリフレインが詠嘆のフレーズとして新鮮で、心の声から視覚的な描写に傾く歌に心の高鳴りを加えている。 一首目は「動じちゃう」の初句切れの感じが強い。初句と三句で一字空けがあるが先ほどと同じように言葉の塊を見ていくと「たら」は並列である。切れ目と言うよりは「動じちゃう」理由を並べている。ここでわかるのは、一字空けは文の切れ目とは言えないと言うことだ。現代の口語は従来の句切れから離れつつあるのではないか。 上條は、「玉の緒よ絶えねば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする」(式子内親王)から句切れの重なりが歌全体の印象を変えていく様子(上條の言葉では「有機的な全体を成す移ろいの相」)を感じ取り、現代の口語の歌については「口語の特徴として、言葉の流れの奔流により言葉が大きい塊を成しやすい」と言う。ここでの「大きな塊」とは、例えば一首目の「動じちゃう」や「いーじゃんいーじゃん

」が作者が発する声そのものに近く、その後に続くテクストは地の文に近い、というように言葉の連なりが性質の違いによってわずかに分断されることを指すのだろう。 口語と比較して、文語の歌は言葉のひとつひとつが磁石のように感じる。言葉を結束させる力があるために、句切れがあっても歌は一首の塊(上條の言う「有機的な全体」)であり続ける。文語の佇まいをベースに現代の言葉を取り入れるのとは異なり、口語の歌は言葉の磁力のゆるさを逆手にとって発展していくのかもしれない。 |

||||||

| 2024年3月号 |

||||||

| 『それぞれの読み方で』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

あんたがどっか行こうもんなら/道という道ぜーんぶかきあつめて/火つけて焼き滅ぼしたるからな! 大井は年間時評「2023年の短歌界」で、原作の「君が行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむ天の火もがも」(狭野茅上娘子)から「天の火もがも」が削られている点を快く思わないが、歌の心を変えずに大胆に翻訳することで現代の多くの人に伝わる共感性を得ていると指摘する。 削られた言葉に注目してみよう。翻訳という形で短歌の文字数制限からは離れていながら、言葉の省略がある。ここから著者の意図を読み取れる。「天の火」の醸し出す神話的世界は現代にはなじみにくいのだろう。翻訳では「天の」ニュアンスがなく「火つけて」で火を付けるのは言葉の発話者たる主体である。そうすると「火」は人間の存在を超えた天から降り注ぐ火ではなく、手に持てるような小さな火を想像させる。そうすると「焼き滅ぼしたる」は大袈裟で、現実とは離れた大きなスケールの言葉なのだが、こちらを残したところに「歌の心」を抽出しようする佐々木の意志を感じ取れる。大雑把な翻訳に見えて、文化の取捨選択が緻密に行われているのだ。 前田は同号の時評「『万葉集』の沼」で、佐々木が翻訳したテクストではなく、ベストセラーとなっている事象を見て、万葉集をもてはやして良いのかと苦言を呈す。 『万葉集』は日本文化の古典であると同時に、きな臭い共同幻想構築のツールであるというカルマを背負っている。〈略〉今の若い世代の『万葉集』贔屓は過去と切り離されているように見えるが、〈われ〉が負の方向の〈われわれ〉に同化していく時代の不気味さには、敏感であって欲しい。 前田の意見には同意できない。ここで言われる「過去」は明治以降の万葉集の利用のされ方であり、「古典であると同時」ではなく、積み重なった歴史のごく薄い表層である。佐々木の翻訳はエンタメであり、これまでの歴史から見ればタブーに触れている。だからこそ、こんな読み方もありなの?という意外性が話題となり、ベストセラーになったのではないか。 佐々木も読者も「過去」と読み方が異なるが、万葉集の歴史から切り離されているとは言えないだろう。むしろ、「過去」を踏まえろという声は読み方の多様さを認めようとしない圧力であり、この圧力こそが「〈われわれ〉に同化していく時代の不気味さ」なのではないか。 全体主義的な〈われわれ〉を万葉集の利用の歴史だけで語ろうとすると、原因と結果がごちゃ混ぜになって問題の範囲が局所的になる。中野敏男『詩歌と戦争 白秋と民衆、総力戦への「道」』によれば、植民地の拡大によって故郷から離れて暮らす人が増えたことが契機となり、童謡や民謡が歌う郷土への哀愁が植民地主義の肯定に利用され、価値観の違いを排撃する総力戦へと傾いていったのだ。 |

||||||

| 2024年2月号 |

||||||

| 『ラップ的な韻律』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

もう一年前になってしまうが、二〇二三年二月「ねむらない樹 vol.10」で発表された第五回笹井宏之賞大賞受賞作・瀬口真司「パーチ」から感じた新しさと疑問をようやく言語化できたので書く。 渋谷駅のみんながしてるイヤホンは二〇〇二年のW杯 萬緑の GAME BOY のディスプレイをみんなで覗いたのを覚えてる

君の身体は君のものでも人生は人生は天皇に生きられて

国民の再−統合の再−想像 SPACE MOTHERSHIP が WARP 瀬口真司「パーチ」

笹井宏之賞は五人の選考委員のうち一人が歌人以外となるゲスト枠があり、第五回はラッパーのMoment Joon(モーメント・ジューン)が参加した。「パーチ」へのコメントを引く。

この作者が見ている今の日本というものはたぶん過去の二つの栄光、光の上に立っている影みたいな感じじゃないかなと思って。戦前の天皇制の上に建てられた日本と、その戦前の日本と地続きの高度成長期の日本があって。この二つの栄光の後で色が褪せているのに、その二つを鏡みたいにして自分を映しながら今を生きている、現在の日本があるんじゃないかなと思って。 光のメタファーの光源となる「栄光」は経済的な成長にフォーカスした言葉で、アイロニカルに捉えている。たしかに「パーチ」は、過去の「栄光」に照らされる停滞した現在を批判的に見ている。

二首目の「萬緑の GAME BOY」は世代を示すアイテムだ。連作の主体の年齢は九四年生まれの作者より一回りほど上だろうか、二〇〇〇年ころに二〇代と思われる。そうすると連作冒頭の「渋谷駅のみんながしてるイヤホンは二〇〇二年のW杯」は、就職氷河期の苦難から目を背けさせる構造への批判と読める。群衆が一体となって同じ体験をする様子を体言止めで過剰に強調し、画一化への違和感を示している。ここでの国民の熱狂は、五首目の「国民の再−統合」の「再」が指すように戦前戦中の翼賛体制や天皇制とも重ね合わさる。

「国民の再−統合の再−想像 SPACE MOTHERSHIP が WARP」からわかるように、「パーチ」では連作の象徴となる歌に母音のパターンを過剰に繰り返すラップ的な韻律が見られる。ソリッドな名詞がプツプツとリズムを刻む。

ヒップホップカルチャーの主要な要素として体制へのカウンターの歴史を持つラップが、その文化を保ったまま短歌に持ち込まれている。韻を踏む形式を短歌の定形に当てはめただけでなく、ヒップホップの文化の継承がある。これが抜群に新しい。

そして弱点でもある。

「パーチ」は主体の属性(氷河期世代・ヒップホップ)を示すのに歌数が割かれている。カウンターとしての立ち位置が見えるが、具体的な主張は読み取れない。主体と構造の中間がすっぽりと抜けていて、主張に先立つ体験が見えないのだ。天皇制批判のように見えて、批判する姿勢を匂わせるだけ、つまり何も批評していないのではないか。 集団的な熱狂や経済の停滞に注目させる歌と天皇制をイメージさせる歌を一つの連作のなかに置いて文脈を繫ぐのは、ステレオタイプな日本人文化論(集団主義的な行動の原因を文化によるものとする考え方)に陥る危うさがある。本当に作者≠主体の形を取る必要があったのか、疑問である。 |

||||||

| 2024年1月号 |

||||||

| 『内面化されるヒエラルキー』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

今月は『『女人短歌』小さなるものの芽生えを、女性から奪うことなかれ』(濱田美枝子)を読んで、過去の歌壇から見える男性優位性を考えていた。 歌誌『女人短歌』(一九四九年〜一九九七年)には、五島美代子・長沢美津・葛原妙子・中城ふみ子・阿部静枝・生方立つゑ・森岡貞香など、戦後を代表する多くの女性歌人が集まり、終刊までに六二四冊の「女人短歌叢書」が刊行された。濱田の著書では、創刊と終刊の経緯や主要な歌人の功績を、歌誌そのものの内容に触れながら整理しており、読み応えがあった。 特に、創刊に至るまでの内部のメンバーの葛藤と周囲の反応に注目した。 五島美代子は創刊にあたって「女人」の名に難色を示した。戦前から男性に混じって歌壇で活躍していた五島には、女性だけの歌誌が時代錯誤に思えたという。 外部からの反発もあった。近藤芳美は文学は男女平等であり、女性だけで集まるのは古い考え方であると、創刊に反対し、性別の偏りによる言論の閉鎖性を憂慮した。しかし『女人短歌』は男性歌人や小説家など外部からの批評を積極的に掲載し、女性だけに閉じない誌面を作りつづけた。 折口信夫は『女人短歌』第六号に「女人短歌序説」を寄稿した。濱田はこれをエールだと捉える。一部を引く。 ここで女流の歌が大いに興るだらう。此は希望を含んだ期待であるあなた方女性の方々が協働して、男の歌壇に認めさせるといふ劣等感に基づく気持ちを捨てて、日本の歌壇のために、こゝで新しいものを寄与しようといふ気になつてほしいものだ。 折口信夫「女人短歌序説」 多様性と多文化が当たり前に言われる今からみれば、男女二元論的な考えであり古めかしく感じる。ただ七十年前という時間を差し引いても、まだ向き合わなければならない、現在も繰り返されている差別があるような気がする。 当時女性の歌人は少数であったという。性別を抽象化して考えると疑問が見えてくる。「少数派が集まって少数派のための場を作る」に対して、どうして「文学は全員に平等」を理由に反対され、少数派が「多数派に認められたい劣等感」を持っていると外から言われてしまうのか。 五島と近藤の考え方は、端的に言うなら「良い作品は作者の属性と関係なく評価される」というもので、作品が先にあることを前提にしている。性差がないように見えるが、一方で、作品を作る環境や作品が批評される「場」へのアクセシビリティの差が考慮されていない。思想と実態の差がなかったことにされている。 「場」について、多数派と少数派を、例えば「都市と地方」に替えると異質さが分かりやすい。もし地方で「場」を作るとすると「文学は平等」が反対の理由に上がることはなく(むしろ「地方の特色を活かす」のような形で称賛されて)、閉鎖性だけが問題になるはずだ。 多数派を強者として考えると、新しいヒエラルキーを作るとは「強者がしなくても良いこと」である。弱者あるいは強者のなかでサバイヴしてきた弱者が、同じ弱者に対して「新しい場を作らなくてもいい」と言うのは、弱者の排除である。 男性を前提とするような「女人」は一九四九年時点でも時代に逆行する古い言葉であった。しかし排除へのカウンターとして「女人」ほど直接的な言葉はなかっただろう。性差による差別は、性差をなかったことにしてもなくならないのだから。 |

||||||

| 2023年12月号 | ||||||

| 『規範の正体』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 『うたわない女はいない』の出版記念トークイベントを観た。この本は、読売新聞のウェブサイトに掲載された「三十六人の女性の歌人が『働くこと』をテーマに短歌とエッセイを紡ぐ」という企画を、中央公論新社が今年七月に書籍化したものである。 トークイベントでは執筆者の飯田有子と十和田有(ひらりさ)が対談を行った。まず飯田は「真夜中の疲れたOLが読む」という本のコンセプトを受けて、読んだ人を励ませるように意識したと言う。 誤字憎し時にはたのし 淡々麺、幸子明太子、オレンチジュース 飯田有子「オレンチジュース」 職場での出来事があたたかく感じられる連作から引いた。校正者として文字ひとつひとつと向き合う緊張の時間に、ふっと息が抜ける瞬間があるのだとわかる。連作の後にあるエッセイでは、産休・育休によって起こる働き手の減少が忌避された九〇年代と、祝福の言葉を素直に言えるようになった現代との違いが軽やかに描かれる。 飯田は、かつて職場で受けた理不尽な体験の五割は女性であることに由来するものだったと話し、現代はここまでよくなりましたよ、と作品によって示せれば想定の読者への励ましになるのではないか、と本に収録された作品の背景を述べた。 十和田は、自身の創作の志向について、フェミニズムとの結びつきや、異性愛規範に囚われない意識があると話した上で、飯田の歌集『林檎貫通式』(二〇〇一年)をいま読んで「規範に収まらない意志を感じた」と言う。 十和田の感じた印象に共感しつつ、規範に収まる/収まらない、この二つの区分を見ると居心地の悪さを感じる。なぜなら「規範」を先に仮定して置いてしまうと、差異を示すだけではなく、善と悪の区分を意識してしまうからだ。 『林檎貫通式』について飯田は、女性でいることが好きではなかった自分が、女性を引き受けるために過剰な女性性を歌にしたとも話す。嫌いなものを嫌いと認める。ここには内面化された「規範」があるのではないか。九〇年代の過剰な女性性が、現在もなお「規範に収まらない意志」を感じさせるなら、世の中が確かに良くなっているが、規範は変わっていないのではないか。 本のテーマ「働くこと」について、規範の意識と同じく善悪の間でゆれる感覚を捉えた短歌やエッセイに注目した。 将来の夢にどうして職業を書かされるんだろう、何になってもいいはずなのに。 手塚美楽「【業界最遅】22卒就活報告記」 本当は「働い」ていてもいなくても、生きているだけで「社会参加」している、という事実がちゃんと理解されるような世界になってほしいと思っている。 橋爪志保「大丈夫なアルバイター」 自分を自分のままに認めるために、規範から離れていると考えなければならない、それは孤独だ。人を孤独にさせる構造を作る「規範」とは端的に言えば、全体主義の影である。戦前の隣組のような、上から強制的に決められた繋がりによる「逸脱するもの=悪」を炙り出す相互監視の仕組みの亡霊が、現代まで残っているのだ。 実体的な「規範」は存在しない。良くするために必要なのはそこにある差を正しく捉えて区別することで、善悪の評価による分断ではない。 この本は自己の肯定と否定の間で揺らぐ多様で生々しい実体的な人間の姿を読者に見せる。飯田の言う励ましは孤独を作る亡霊を日差しのもとに晒す力になるだろう |

||||||

| 2023年11月号 |

||||||

| 『道具とスタイル』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

短歌研究二〇二三年八月号の特集「AI短歌の時代に備えよ」を読んだ。歌人二十人が生成AIソフト「ChatGPT」にテキストチャットで指示して短歌を作る試みが新しかった。AIが出力したそのままの歌と作歌を指示した歌人を併記して左に引く。 紫陽花咲き外套纏いて黙り込めば雨に濡れたまま静けさ満ちる (栗木京子) 過ぎ去りし命のかたちよ幽霊の吟こころに残りて記憶となる (平出奔) 一首目、たどたどしさはあるが「雨に濡れたまま静けさ満ちる」はなかなか良いではないか。平出による二首目は企画中のベスト一首にあげたい。短歌に最適化されていないAIが二句切れの詠嘆をするのには正直驚いたし、「こころに残りて記憶となる」下の句の使い方も良い。 どちらもAIがセロから歌を作ったわけではない点に触れておきたい。栗木はAIと何度かやりとりする中で、詠み込んで欲しい単語と使ってはいけない単語を指示している。平出は「最終的にはシンプルに単語だけでいくつもテーマを与えて大量に生成させて比較的マシなものを選ぶことにした」と、両者の歌とも語彙の選択に指示者の意識が入っている。 座談会で、坂井修一は「短歌の危機」として、そう遠くない未来に一首単位で見れば新聞歌壇や短歌大会で入選できるレベルの作品が作れるようになること、ChatGPTを辞書のように道具として使うことが当たり前になると予想する。AIの作品の語彙選択に作者の意識が入り、さらに作歌の技術が上がったなら、上にあげた歌のとなりにある(歌人名)の括弧を外す人が主流になるのだろうか。そんな気はしない。大量の作品を読んで自分の趣味にあった短歌を見出す作業をやってのけられるのは、何か特別な理由がある人に限られる。 語彙を絞ってプログラムに短歌を作らせる方法で言うなら、AIよりもっと素朴で直接的なやり方がある。二〇〇八年に佐々木あららが開発した短歌自動生成プログラム「星野しずる」は、佐々木自身によって選ばれた五五〇の語彙と句切れの位置や音数を組み合わせたいくつかのパターンを入れたアルゴリズムから歌を出力できる。ここまで選択が絞られると、歌の背後にうっすらと個性が見えてくる。 良い歌を見出す・語彙を絞るとは、本質的には作者の歌の個性の現れであろう。連作や歌集のように大きなまとまりを扱うほど、個性を保つのは難しくなる。自らの意志を持たないAIには、万葉風とか啄木風といった過去の模倣が限界である。 個性をスタイルと言い換えてみると、言葉の見通しが良くなる。セオドア・グレイシック『音楽の哲学入門』(源河亨・木下頌子 訳)の「耳に触れる以上のもの」という章から引く。 すべての音楽が芸術であるのは、どの音楽もスタイルをもつからである。スタイルを持つことが意味するのは、どの音楽もそれを育んだ伝統に積極的に携わろうとしている、ということだ。伝統への携わり方には、それを受け入れるというかたちも、それに抵抗するというかたちもあるが、いずれの場合でも伝統が現れている。 既に存在するものや変えがたい過去を、受け入れたり抵抗したりする。これは人間だけの営みだ。AIによる「短歌の危機」はごく限定的だろう。AIが人間を作れるレベルになるまでは静観で良い。 |

||||||

| 2023年10月号 |

||||||

| 『守られることへの無自覚さ』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 七月に刊行された第一歌集を読んでいて頭に稲妻が走るような感じがした。まずは長谷川麟『延長戦』から。 空振ったけどもこれは悪くないスイング 春は一気に迫る 屋上のドアがつめたい 生きてたらどれくらい良いことがあるんだろう 一見すると、ゆったりとした会話体ベースの口語文体だが「春は一気に迫る」「屋上のドアがつめたい」のような言葉を切り詰めた句に光るものがある。一回のスイングと繰り返し訪れる春、背中でもたれるドアの冷たさと自分の将来のこと。一首の中に瞬間と永遠の対比がある。過去よりも未来へ意識が向いているが、未来にあまり期待していないようだ。 歌集タイトル『延長戦』を思いながら詠んでいくと、過去よりも未来の方が長いような気がしてくる。過去を回想する歌に過去への執着がない。過去が美化されることもなく、思考がそのまま差し出される。それがあまりに生々しく、新しかった。 句の切れ方にも注目したい。一首目を読んでいると、四句の句割れから少し間を空けてから時間の対比に気づく感じがする。同時に、会話体から書き言葉の方へ文体が移り変わっていくのを感じないか。 二首目は反対に二句切れを挟んで書き言葉から会話体へ移行する。句切れや句割れを挟んで会話体と書き言葉を滑らかに行き来する。全体的に軽い言葉の中にあるわずかな重みを感じたくなるような、味わいのある文体である。 セックスは確か一回したようなしてないような春雨のなか 追うものも追われるものも勝ちたがる直線、それは濃密な生 ぼんやりとした春の雨に身体感覚が溶けていく性愛の歌がある。他者の姿が淡いのだ。野球のイニングが進むような直線的 ・ 一次元的な時間の感覚だろうか。あるいは他者に干渉せずに生きる、線が交わらずに並行するような感覚だろうか。 同時期に刊行された塚田千束『アスパラと潮騒』は長谷川とは対照的だった。長谷川が抽象化した「濃密な生」を、塚田は他者との関わりに触れながら具体化する。 虐待のニュースに母の名は見えずそこに私の名があるような 我という容れ物まぶたをこじあけてこじあけられて冬の雨降る 雨は雪にしなだれかかり晩冬の屋根を洗って 言葉では無理 クロワッサンばさばさたべて白衣からうろこを落とすよう立ち上がる 屋上は胸すかすかとはためいてだれにも会えぬ日々やわらかい 「私の名があるような」他者が自分であるかもしれない、他者と自分の線がときどき交じるような感覚。「こじあけられて冬の雨降る」突き刺さるような冬の雨。塚田の歌集は、他者との関わりのなかで生きる自分の姿を詠んだ歌に特長がある。 医師の姿や母の姿のようにいくつかの役割を行き来するのは大変なことだ。自分自身のかたちを守るために固い鱗をまとい、ドアにもたれることなく風のなかにひとり颯爽と屋上に立っている。 現実は脆い。気を抜けば一瞬で崩れてしまう。長谷川の歌集から感じる絶望も期待もないフラットな世界は、公正なルールのもとで競い続ける安全な世界なのかもしれない。長谷川の淡さは守られていることへの無自覚さから来ているのではないか。歌の形式を介して無自覚さを自覚しようとする試行錯誤が「延長戦」なのだろう。 |

||||||

| 2023年9月号 |

||||||

| 『盗用的な短歌技法』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 今月は「作者自身で考えた言葉がまったくない歌」について考えたい。 残響音があるうちは、新たに鐘をつかないで下さい 広島市 斉藤斎藤『人の道、死ぬと町』 May Peace Prevail On Earth 世界人類が平和でありますように 鈴木ちはね「そばの花」 斉藤の歌は、平和の鐘の近くにある看板の文章をまったくそのまま歌にパッケージしている。鈴木の歌は昨年「うたとポルスカ」のウェブサイトで発表され話題になった連作から選んだ。観光地でよく見かける白いポールに書かれている言葉(どうやら新興宗教に由来する言葉らしい)を、ほぼそのまま短歌として切り取っている。 どちらも手法は似ている歌だが、歌の効果がまったく異なる印象があるので、ここを言語化したい。「盗用的な手法」という点では、短歌に先駆けて七〇〜八〇年代の現代美術にあらわれた「アプロプリエイション」という概念が補助線に使えそうなので、二つの歌に当てはめられるか考えてみる。美術評論家:松井みどりの『アート:”芸術”が終わった後の”アート”』によれば、アプロプリエイションの効果は次のようにまとめられる。 消費社会に溢れる「幸福」のイメージを別の文脈に置くことで意味を変化させたり、あるいは、人間の身体や階級や美についての既成の価値観を媒体している表象の洗脳的な機能を暴き出したりするための批判的な方法なのです。 「消費社会に溢れる」ほどではないが、すでに身近に存在してしまっている「表象の洗脳的な機能を暴き出したりする」点は鈴木の歌には当てはまるのではないか。平和であってほしいか?という問いは否定しがたがく、それ故に個別のケースを考えない全体主義的な「洗脳」のドアをノックしてくる。短歌でない言葉を短歌の場に置くと過剰な注目が生じて、そこに疑問が生まれる。一見して無害な言葉に隠されてきた不気味さが、ありありと炙り出される。 一方で、斉藤の歌は、借用元の言葉が鐘の説明のためだけに作られた「目的が一つで誰が見ても明確」なものなので、鈴木の歌のような言葉に隠された性質の暴き出しが起こらず、批判的なニュアンスが感じられない。一首全体が象徴詞として新たな姿に変わっている。例えば「残響音」を「放射能」に、「鐘」を「核兵器」という具合に、元の言葉から離れた性質を持つモチーフに置き換えて読んでもいい。ただ、なんだろう、好きな歌なんだけど読みがうまく誘導されている気がする。 詩性を意識せずに作られた(と、思われる)言葉を、象徴として受け取れてしまうとはどういうことか。おそらく斉藤は、消え去ることがない過去を「広島市」の体言止めに乗せて強調している。偶然とはいえ看板の言葉から短歌を見出すだけでなく、わかりやすい短歌の技法(体言止めと語順の良さ)まで入ってしまったのはちょっと出来過ぎだと思う。 斉藤は借用こそしているが、言葉が置かれている文脈は「平和の鐘」から想像される大きな文脈の外に出るものではない。ここが鈴木との大きな違いだろう。斉藤の歌はオマージュの一形態と言った方がいいかもしれない。 オマージュといえば、短歌にはすでに本歌取りがある。もしかすると斉藤は本歌取りの制約を「短歌に限らないすべての言葉を本歌にできる」そして「句数無制限」にまで拡張してしまったのではないか。 |

||||||

| 2023年8月号 |

||||||

| 『なぜおもしろいのか』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 二〇二三年は斎藤茂吉の没後七十年となる年だ。「現代短歌」三月号では「ボクらの茂吉」という特集が組まれた。そのなかの座談会「『つきかげ』はなぜおもしろいのか」がおもしろかった。 参加者は小池光・花山周子・山下翔。茂吉の遺歌集『つきかげ』収録の約千首からそれぞれが七十首を選び、そのうち三人全員が選んだ歌が十一首もあったという。世代や系譜の異なる三名でこの結果は驚きである。全員が選んだ歌から、いくつか見てみよう。 われ病んで仰向にをれば現身(げんしん)の菊池寛君も突如としてほとけ 菊池寛の急死の知らせを受けて作られたと言われる歌。茂吉としては真剣な歌なのかもしれないが、結句はちょっと変わっている。山下は「げんしん」のルビについて「カンクン」と重なるような音の響きがあると指摘する。小池は、寝ている茂吉と垂直に交わるように菊池寛の姿がポンと現れる様子に「空間の造形」を感じると言う。 目のまへの賣犬(ばいけん)の小さきものどもよ生(せい)長(ちやう)ののちは賢(かしこ)くなれよ 茂吉の語りかけが不気味だ。「賣犬(ばいけん)」は売られている犬を短く言っているのだが、子犬の可愛さのような誰でも感じる要素がごっそり抜け落ちていて、生殺与奪の権を他者に委ねている怖さがある。花山は「のちは」の「は」から優しさと悲しさを感じ取ったが、端的に言えばあわれみのニュアンスなのだろう。 どちらの歌も茂吉の感じ取り方が異様なのだが、助動詞がなく漢語を多用した乾いた歌いぶりからは、茂吉が自身の異様さに気づいていないように見えてしまう。一人称の短歌の構造ゆえか、ツッコミが不在のシュールなギャグのようでもある。異様さに無自覚な主体におもしろさを見るのは、八十年代の劇画調の漫画が新しいギャグのモードとして発掘され、ネットミームにな った感覚と似ているだろうか。 そう思って小池の最新歌集『サーベルと燕』を読むと、〈青森の吉幾三がつくりたる小学校の校歌よき歌〉というあっさりとした歌が目に止まった。全体に力みのない調べ、吉幾三の枕詞としての「青森の」は案外だれもやったことがない気がして、不思議と新鮮な歌だと思った。 ここまであげた小池の歌も茂吉の歌も、歌集の主題とはやや遠く感じる歌だ。茂吉の歌の背後にある戦争を挟んだあとの絶望感や、あるいは小池の歌集で触れる親しい人の死とは遠い題材である。それでも歌集から外せない歌だと感じた。言葉の新しさは必須だが、それだけでは説明できないところがある。 もう少し、共通点を考えてみよう。小池の歌は、先にあげた茂吉の歌のような題材の異様さはないが、なんでこれを歌にしたのか、と思わせる点では主体の注目の仕方が異様だ。茂吉と同じく、主体の感じ方の異様さに主体が無自覚である(と読ませてしまう)と言える。 菊池寛の死も、売られている子犬も、吉幾三の校歌も、どれも主体とは関係なく起こった/そこにあったものだ。関係のなさでは、読者も主体と同じである。だから、歌集を読んで行って、本当にあったものに囲まれていくと、より切実に主体の体験を追体験できてしまうのではないか。 主体の無自覚さは、オーケストラの指揮者の呼吸や腕を振る音のように作品に影響しないもの、技法とは言い難いものだが、歌集全体の真実性や切迫した感じを増幅させる効果がありそうだ |

||||||

| 2023年7月号 |

||||||

| 『光の当たらない面』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

新潮社のPR誌「波」三月号では、書評家の三宅夏帆が、岡本真帆・上坂あゆ美・木下龍也らの歌に触れながら、短歌ブームを紹介していた。山田航の歌壇時評を読みながら論点を探ってみよう。 まず、三宅は自身の観測を整理する。いわくSNSの普及によって、短歌との関わりが薄かった人たち、特に「ひと昔前だったらミニシアターに通ったりレコードを集めたりすることを楽しんでいそうな、サブカル系ーーちょっと文化的でお洒落な趣味を持つ友人たち」の間で短歌が流行っているのではないかと言う。 三宅のエッセイに対して、山田航は「朝日新聞」二〇二三年三月十九日の短歌時評「肯定からの逃走」で反応した。 時評では、三宅の言う「サブカル系」のニュアンスに「オタクカルチャーとの対比で形成された都会的な大衆文化」を捉えて、短歌ブームを「『短歌のサブカル化』という文化現象が表面化しているとみた方がいいのかもしれない。」と見解を示す。 三宅はほかに、木下龍也の『あなたのための短歌集』に触れて「現代短歌の特性」として、「日々の合間にさらっと楽しむことができる言葉の大喜利であり、疲れた読者を肯定する」点を挙げる。 これに対して山田は、歌の効用のひとつに焦点を絞り過ぎていると感じたのだろうか、「実用的なものとして受容されてしまうのは、作風の固定化をもたらす危険をはらむのではないか」と、反発を見せる。山田の時評はこう締め括られる。 魅力を伝えるための好意的な表現として書かれているのだが、私はこれをむしろ現代短歌への鋭い批判のように受け取った。 山田の言う文化現象の表面化は、歌壇の外から短歌の活動が見える状態を指していると思われる。SNS利用者のほとんどが大衆である以上、SNS上で誰でも容易に見られるほどの表面化とは、単に短歌の大衆化、あるいは大衆とは言わずに歌壇の周縁が広がったと言い換えてもいいのではないかと思う。ここで私は立ち止まる。 三宅が木下の作品を介して指摘した短歌の特性は読者目線のものだ。山田は読者である三宅の短歌受容の仕方に問題を感じ、作者が読者にへつらうのではないかと警鐘を鳴らしたのだろう。しかし読者に見出した問題が、翻って作者の作風を狭めるものとしてしまうのは、安易ではないか。 歌を見てみよう。木下の作品では先に題が提示される。例えば、「高校で美術の先生をしていますが、学校が好きではありません。これからも頑張って働いていけるような、勇気をもらえる短歌をお願いします」と言う題に、次にように応える。 先生は光の当たらない面を見つめるための時間をくれる 木下龍也『あなたのための短歌集』 一つひとつの言葉は幼げだ。しかし全体は成熟している。三句の頭「ない」による意味の転換、二句以降全てが結句にかかるように文を長く保つ構造からは、すみずみに意識が通っているようにすら見える。 「あなたのため」とは、モチーフにすぎないのだろう。木下は定型と定型以外の制約を個性の領域に押し上げている。題を介して読者との共通認識を作りながら、認識できていないものの側面を強烈にえぐり出している。三宅の言う短歌の特性は、木下の歌に内包される成果物の一つでしかないのだ。逃走ではなく、深化がここにある。 |

||||||

| 2023年6月号 |

||||||

| 『対話のために』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

「短歌研究」二〇二三年四月号の巻末に、出版社としていかなるハラスメントも許さないという「反ハラスメント宣言」が掲載された。遅すぎるが、画期的だと思った。 二〇一九年から二〇二二年にかけて、連句人の高松霞がネット上で行った短歌・俳句・連句のハラスメント体験談の収集や、ガイドラインを作成して各団体に送るクラウドファンディングが多くの支持を集めており、波及するような動きが続いている。 出版社自身の過去を省みるコメントがなかった点は残念だが、宣言が明文化された意義は大きいだろう。誌面の半数近く、九〇ページに渡る特集「短歌の場でのハラスメントを考える」に寄せられた連作の歌を引きながら考えてみる。 出産も育児もマンモグラフィも何でも我慢われら女は 岡崎裕美子「夕闇がくる」 岡崎の歌には二つの大きな省略がある。上の句に繰り返し現れる「も」は、上の句に入りきらない省略された事柄があることを詠嘆している。下の句では「われら女が」と集団が主語になっているが、そこには一人で我慢しているというニュアンスがあるのではないか。「何でも我慢」とはなんとそっけない言葉だろう。多くの人が抱える痛み、共有可能な痛みを個人だけの問題に見せかけて、ありふれた事実を認識の外側に追いやってしまう。 岡崎の詠嘆は、言葉をそっけなくさせてしまう力の存在を示している。思考を放棄せざるを得ない状況を客観的に捉えて言語化し、向かい合おうとする。否定するために、貴重な三十一音の一部を犠牲にして、存在を認めるのだ。 おまえの眼に小さく光る星がありよくないおいで剥がしてあげる 平岡直子「野鳥図鑑」 人を孤独にさせる力は、時に当事者同士の間でも働く。平岡の歌では「剥がしてあげる」が不気味だ。親しさと逆らえなさが同居している。相手の眼の光を剥がして暗くさせるというメタファーを使い、我慢を他者にも強いてしまうことが正義であるかのように演じている。 「よくない」詩情に乏しいそっけない言葉がここにもある。句割れの技巧でもって四句にねじ込んでいる。 引つぱり出して台に立たせて頬を打つやうな批評と思つた 雨だ。 黒木三千代「雨」 言葉をそっけなくさせる力とは、言い換えれば場の圧力だろう。私は、短歌の場でハラスメントを見過ごしたことがある。親しい人に対して向けられた、対等に議論ができない場でのコメントにすぐに反応せずに、発話者に悪意はないし仕方がないか、と飲み込んでしまった。 頬を打たれている人を目の前にして、行動できなかったことを悔やんでいる。その場ですぐに反論ができれば、悪意のないハラスメントは打ち消せる。 ハラスメントと名付け得ぬまま葬りし記憶いくつか遙けき丘に 松村百合子「花の色は」 反ハラスメント宣言は、今後ハラスメントを許さないという宣言であるとともに、なかったことにされてきたハラスメントをあったことにする、という宣言でもある。短歌の創作の場に深く関わり、多くの人の目に触れる媒体が宣言を出したことで、個人ではなく集団としての共通認識が変わっていくはずだ。対話の前提がようやく出来上がってきたと言えるだろう。 対話を恐れない。 |

||||||

| 2023年5月号 |

||||||

| 『口語定型の調べ』 嶋 稟太郎 | ||||||

| 「角川短歌」短歌年鑑令和五年版の特別座談会のテーマは「『調べ』の現在」だった。「調べが優れている近年の作品」として挙げられた短歌から特に印象に残った歌を引いてみる。 薔薇窓をみて死にたきと薔薇窓にあの人の声ふはつと浮かぶ 尾崎まゆみ『ゴダールの悪夢』 うますぎるゲルニカの模写 図書室をちょっと入ったところにあった 土岐友浩『僕は行くよ』 今井恵子が選んだ一首目、「薔薇窓」に付する助詞を変えて回想から実景に転換する鮮やかさ、力の抜いた音がする「ふわつと」が意外な展開で、主体が窓をみている場面が際立って感じられる。 今井は歌の基本形の一つとして「四句あたりに歌の重心が来る形」をあげて麗しさを感じられると述べた。この歌は二句の時点では「死にたき」と発言した人が誰なのかわからず、四句「あの人の声」で確定する作りになっており、歌全体の文脈を変えてしまうような四句は重心があると言えるかもしれない。 それに比べると二首目はどうだろう。この歌を選んだ加藤治郎は、定型のリズムに乗って読める点、三句以降に濁音が無くなって促音が現れる構造を転調と呼び、高く評価した。対して林和清は促音の使い方など技巧は認めつつも、詩的な要素がどこにあるのかと困惑を見せ、そこから対話が深まらなかったように思う。 おそらく問題は二点ある。①前提となる過去の定義がなかったこと、②韻律の分析だけでは読み方が変わらないことだ。 文語定型には積み重ねられてきた美意識がある。かつて玉城徹は「歌を鍛える過程」を「しらぶ」と呼び、そこから生じるものを「しらべ」と呼んだ。(『藜の露』) 今井や林の短歌観もこれに類するものだろう。座談会ではこれまでの調べを定義せずに調べの現在を議論してしまい、逸脱しているのか歴史に付加できているのか認識を合わせるのが難しかったのだと思う。 小原奈美は、調べというと流麗な調べのようなイメージがあると発言しており、ここから議論を始めてもよかった。 もう一つ、土岐の歌に詩性を見出した加藤の直感は正しいが、定型に収まった音の要素を整理するだけでは、技巧から生じるはずの「しらべ」を他者に説明するには不十分だったのではないか。 私は土岐の歌に新しさを感じた。 二句は「模写が」とすれば違和感のない文章になるので助詞の省略と読めるが、そうではない。ここに言葉の圧縮がある。二句の終わりに名詞を置いて小休止を作り、句切れの代用としていると読むと、歌の中の時間が「絵を見ている現在」に固定されているように感じられる。 下の句でいま現在に至るまでの短い道のりをそっけなく言って歌全体のテンションが下げられると、口語のフラットな言葉の群れのなかで「うますぎるゲルニカの模写」の優れた韻律が引き立ってくる。 主体は模写の技巧に魅力を感じているのだろう。おどけたような「うますぎる」の言い方は、絵と向かい合いながら、凄惨な無差別爆撃の様子を感じ取れないグロテスクさを客観的に捉えて強調する。 絶対的に詠嘆を示す助動詞を用いにくい口語短歌の弱みを逆手にとって、平らかな言葉の中にわずかに突出して感じられる言葉を置き読者に主体の今を追体験させる、いわば相対的な詠嘆を試み、そして成功した歌ではないか。 |

||||||

| 2023年4月号 |

||||||

| 『短歌とキャズム』 嶋 稟太郎 | ||||||

|

文通はきっと私で終わるだろう 遺跡のような静けさの町 深すぎるお辞儀でひらけランドセル スーパーボールスーパーボール 岡本真帆『水上バス浅草行き』 返せなかった手紙がいくつかある。終わらせると決めたのは自分のはずだが、いつまでも棘のように心に刺さっていてときどき私を苦しめる。長い時間を過ごした町にもいつか完全に静止する時が訪れるのだ。何かを終わらせようとする歌の結句を体言止めにして「町」を選ぶ作者の感覚に共鳴できる。二首目は時間の流れに注目した。「ひらけ」は願いの言葉であると同時に歌の中の時間をランドセルが開く前の時点で固定するための符号ではないか。「お辞儀でひらく」としても意味は通るが確実に起こる未来という感じがしてどうもスーパーボールの意外さが減ってしまう。言葉の過不足を熟知している作者なのだろう。上の句で描写が完成しているため下の句で名詞を繰り返しても余計な感じがしない。 昨年もっとも読まれた歌集のひとつはこの『水上バス浅草行き』だろう。三月の発売から二か月で累計一万部を超え今も重版を重ねている。私個人の体験だが、短歌とは関係のない仕事上の知人からこの歌集を読んだという話を聞くこともある。 これだけ市場に流通している背景には店頭に並べるために書店員や出版社のような供給側にいる人たちが時間をかけて流通を整備してきたこと、そしてネット上で、とりわけSNSのツイッター上で短歌の情報網が成熟してきたことを挙げたいと思う。 ネット上の短歌情報のやり取りといえば古くは九〇年代からメーリングリストや掲示板がありゼロ年代の歌葉新人賞の選考過程の公開など枚挙にいとまがない。現在と比べてネット上の個人間のランダムな繋がりが少ない初期のネット上の短歌シーンでコミュニティを拡張するには(拡張したかったかは別として)ネットを介さない口コミの力が必要だったと推察する。情報流通の構造を見るに献本を中心に歌集が流通する市場と同じように少数精鋭によるクローズドな場だと言えるだろう。 一〇年代に入ると投稿者がお互いに短歌の選をする投稿サイト「うたの日」が始まり、サイト内で高い評価を得た歌がツイッター上で簡単に拡散されるようになった。最近では毎月一万首が投稿されると言う。正確な発表はないがサイトを見るに千人を越すコミュニティとなっている。「うたの日」以外にもネット上で周知を行い短歌を集めて参加者が評価し音声や動画で配信され拡散される、というサイクルを繰り返す数百人規模の場がこれまでのクローズドな場と並行していくつも存在している。短歌を発信することが当たり前になってきた。歌壇の外周はここまで広がっているのだ。 二〇年代に入り短歌の流通はひとつのキャズムを超えたのではないか。マーケティングの用語であるキャズムは「市場の間にある簡単に超えられない深い谷」を表し、どんな商品にも限られた人の間で流通するニッチな市場とそうではない大きな市場があると言われる。ニッチな市場の一部であるネット上の歌壇の規模がかつてないほど大きくなりネットを介して歌壇の外側に大量の短歌を届けていくうちに興味を持つ人も増えてきた、と考えることはできないだろうか。歌を味わうには訓練がいる。売れる歌集が歌壇で評価されるとは限らないが良いと思った人が読み方をネット上に記録していけば多様な読み方が流通する。町を越える文通はきっと途切れることはない。 |

||||||

| 2023年3月号 |

||||||

| 『短歌時評について』 山川 築 | ||||||

|

一年間時評を執筆するにあたって、短歌の話をしよう、と決めていた。当たり前だと思われるかもしれないが、短歌時評の類を読んでいると、必ずしも短歌の話がされているわけではないと感じる。 時評は狭い文芸的なことだけでなく、短歌を通じて広く社会を語る器にもなりえると信じたい。そして、時評を通じて短歌を取り巻く世界に変化して欲しい。それが短歌自身の大きな進歩に繋がると信じたい。 佐藤博之「短歌に於ける時評の在り方」(「心の花」二〇二二年六月号) このような考えにもうなずくところはあるし、社会の存在が前提とならない純粋な短歌などというものはないのだから、短歌を語ることが社会を語ることにつながっていくのは、自然ではある。しかし、同時期の雑誌や結社誌などの時評欄をいくつか読んだかぎりでは、先に外部の問題を設定して、そこに作品を当てはめていくような時評もあった。そのようなやり方に対しては、短歌を副次的に扱ってしまっているという疑問を抱く。それならば、短歌である必要がない。 短歌を通じて社会を語ることに意味があるとすれば、作品を読む過程で読む前には見えていなかった問題を見つけ出していく点にこそある、と筆者は考える。「狭い文芸的なこと」を十分に考えた結果として「社会を語る」という方向に進まなければ、本末転倒になってしまうのではないか。筆者はむしろ「狭い文芸的なこと」にこだわりたい……というか、それは狭いものではないと主張したい。純粋な短歌など存在しないことを前提として受け入れた上で、短歌によって社会と向き合いたいのではなく、できるかぎり、短歌と向き合いたいのだ。 時評を書くときに決めていたことがもうひとつある。それは、「こんな価値観もあれば、あんな価値観もある」と紹介するのではなく、自分が「この価値観」を選び取ったと表明することだ。 染野太朗は、「歌壇」二〇二二年六月号の特集に寄せた「舌の複製について」で、短歌の世界で繰り返し言及される「断絶」について、嘆きや怒り、あるいはマウントやべき論を見ることはあっても、「断絶によって本当に困っている人の文章や発言には触れたことがない」と述べ、「断絶」の有効性に疑問を呈する。個人的な印象を集団的な傾向に偽装しようとすることへの疑念には同感したし、平岡直子「パーソナルスペース」(「歌壇」二〇二二年一月号)を引用しつつ、「外側を繊細に意識する必要」を説き、「断絶」は、外側の多様性が尊重されさまざまな価値観が等価になることではなく、それらを根本的に否認することから生じるはずだと指摘する流れにも納得した。 一方で、価値観の相対化の受容を徹底することは、いかなる評価も下さない態度に近づく危うさを孕んでいる。評価という行為は、自らの価値体系を定めた上で、対象をどこに位置付けるかを決めることだ。それが一切伴わない言論に意味があるとは思えない。価値観の相対化を十分に認めた上で、「この価値観」を選び取ることが重要なのだ。 染野は「感情や価値観が、論理の意匠とともに投げつけられるとき、排除され殺される何かがある」と批判する。対抗するわけではないが、筆者はまさに、感情や価値観を論理の意匠とともに投げつけることを念頭に置いて、時評を書いてきた。排除し、殺したものについては考えなければならないが、生かしたものもあると信じる。 |

||||||

| 2023年2月号 |

||||||

| 『対立を超えて』 山川 築 | ||||||

|

昨年の七月に開催された、現代歌人集会春季大会のパネルディスカッションで、笹川諒の発言が強く印象に残った。笹川諒は、近年の短歌のラベリングとして使用されることのある「人生派」と「言葉派」の二項対立に疑義を呈し、実際にはそれらはグラデーションではないかと指摘した。ある歌や作者を「これは人生派」「この人は言葉派」と分類できるものではないという主張で、筆者も賛同する。しかし、同大会の感想を述べた北辻一展「丁寧に読むということ」(「現代短歌新聞」十月号)では、「人生派」と「言葉派」の二項対立を所与のものとして扱っており、笹川が批判した読み方を踏襲してしまっている。その結果、笹川の発言の要約が不適当なものになっているのは残念だった。 具体的で細やかな議論が必要な場に大雑把な分類を持ち込めば、当然うまくいかない。そんな例を、時評を書き始めて以降の短歌に関する文章・発言、と限定しても、複数目にしてきたのは、すでに何度か書いた通りである。思いのほか、そういう磁場は強いのかもしれない。 そんなことを考えながら、同人誌「のど笛」第二号の座談会を読んだ。同人四名(青松輝、佐原キオ、橋爪志保、平出奔)が短歌観や短歌界についての考えを丁寧に語り合っており、特に、中盤から後半にかけて、定型に対するアプローチを語る部分には強く興味を惹かれた。五七五七七のリズムが生物的におもしろく感じるよう組み込まれているという説に対する、青松の「僕はけっこう真逆で、ゲームとしておもしろいからやってますね。この島国でなぜかそういうルールになってるゲーム、としておもしろがってます」という返しは痛快だ。 刺激を受けた箇所や立ち止まって考えた箇所を挙げるときりがないのだが、筆者の関心事に思いきり引き付けるならば、橋爪が「人生派」と「言葉派」について言及しているほか、「意味」と「技術」、「わかる」と「わからない」といった事項が、二項対立ではなく、「もっと複雑なそれぞれの作用が互いに絡み合っていく」(橋爪)ものだという把握が共有されている感じが、とてもよいと思った。 少々、若い世代の発言に偏ってしまったが、なにも世代差を強調したいわけではない。川本千栄『キマイラ文語』(現代短歌社新書)もとても興味深い一冊だった。本書は、帯文にも明記されているように、「文語/口語」という対立を一貫して批判する立場から書かれている。それはなにも、文語または口語という概念を否定しているわけではない。「文語も口語も基本は現代語」と捉え、対立的に扱うのは的外れだと主張しているのだ。川本の論旨は常に明快で、かつ近代短歌の源にまで遡る歴史的な視点を備えており、説得力がある。また、小池光、島田修三、河野裕子の口語の取り入れ方について書かれた「短歌口語化の伏流水~古語を使う人々」など各論もおもしろく、後半の、いわゆるニューウェーブ世代について論じた箇所では、かなり踏み込んだ批判もあってスリリングである。 川本は「私がキマイラなどと言うのは、文語は千年以上続いてきたとか、短歌はそもそも文語で書くべきだなどという、錯誤とも思える意見に反発を覚えるからだ」と述べてる。このような感情面にも共感した。 分類すること自体には意味があるし、二項対立を想定することが有用な場合もあるだろう。しかし、それを乗り越えることが、実態の理解につながっていくことの方が多いのではないだろうか。 |

||||||

| 2023年1月号 | ||||||

| 『細かさが伝えるもの』 山川 築 | ||||||

|

「短歌」十一月号で第六十八回角川短歌賞が発表された。座談会で最も興味深く読んだのは、次席となった福山ろか「さえずりに気づく」の評価だ。三人の選考委員が福山作を評価したのに対して、坂井修一は「細かいテクニックやその場の心理の追及という以前に考えないといけない大切なことが文学にはある」として強硬に受賞に反対し、選考会の終盤でも「中身がないのに技を詰めて行く」と否定的に評する。 坂井は福山作を「ダメ」としているが、姿勢が強硬である一方、一首一首への具体的な論評は少ない。「一番大きな理由は、優等生であると自分で言ってしまっていることです」と述べている通り、それがかなり決定的な評価のポイントとなったようだ。 露天風呂に浮かんだ月をぐしゃぐしゃに壊した 優等生やめたくて 坂井が強く否定している一首である。語り手が自分を客観しているが、その結果、かえって幼さが無防備に表われてしまっているのではないか。よって、筆者もよいと思えなかったのだが、問題は、それを全体の評価にまで拡げられるのかという点だ。 連作は、一首の集積と相互の関係によって形作られる。一首一首から全体が判定され、総合的な評価がなされるべきだ。坂井は一首に表れた「自意識」を「作家として自立していない証拠」と捉え、全体に否定的評価を下しているが、あまりに性急で、ことば足らずだ。「考え方や生き方の根本的なところに安直さがあります」とまで言われる根拠が、十分に示されてはいない。「文芸」「本当の歌」といったことばも、坂井の中でははっきりとした基準があるのかもしれないが、正直なところ、うさんくさく思えてしまう。 筆者自身は福山作を、ベタな対比の構図に回収されてしまう歌が気になる部分もあったものの、おもしろく読むことができた。 多分もう会わない猫にばいばいと言う 人に言うときの感じで ずっと見てられるよねって言ったあとゆっくり席を立ったカップル 賞状の額にさわったことがある職員室の前の廊下で 一首目、「人に言うとき」と「猫に言うとき」では「ばいばい」の言い方が違う。その小さな差異は、親愛の度合いの違いなのだろうか。さまざまに想像させる。 二首目、ことばの微妙なニュアンスを捉えた。「ずっと見てられる」という言い方はポジティブなようだが、「ずっと見ていたい」でも「ずっと見ている」でもない。違和感を行動の描写で表現したのもうまい。 三首目、賞状は語り手に関係したものなのだろう。その額にさわる行為に込められているのは、誇らしさか、自嘲か、なんにせよほとんど無意味すれすれなほどかすかな感情だ。また、さわる場面ではなく、「さわったことがある」という回想の形も、また別種の感情を盛っている。 これらの歌にはたしかに細かいテクニックがあるが、それが目的化しておらず、細かい情感を表現しえている。坂井は「中身がない」と批判するが、どのように中身がないのか、より細かく述べてくれないと納得できない。 湧き上がる入道雲を見ていると主張のような雨が降り出す 最後にこの歌が置かれている。雨を主張のようだと感じるのは、語り手が主張したいことを抱えている反映だ。露天風呂の月を壊す、といったものだけでなく、繰り返し表現されている微量の心理の動きも、語り手にとっての主張なのだ。 |

||||||

| 2022年12月号 |

||||||

| 『現代短歌評論賞受賞作を読んで』 山川 築 | ||||||

| 「短歌研究」十月号にて現代短歌評論賞が発表された。 受賞作である桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展~三つの様式化」は、八十年代以降の口語短歌を概観した上で、文末処理の問題に着目して、口語を定型になじませる試行として①動詞の終止形②終助詞③モダリティの三つを取り上げる。言語学を援用して口語短歌ならではの技法を論じる後半部分を特に興味深く読んだ。 ただ、大ざっぱな把握にところどころで引っかかり、桑原の主張する「進展」をひとつの史観として納得させられるには至らなかった。たとえば、前半で触れられている「口語短歌の三つの分かれ道」に関して、第一および第二の道について「大きく進展することはなかった」「洗練されて進展していく、ということにはならなかった」と述べているが、検討なく退けてしまうのは受け入れがたいし、例歌の分析が曖昧なのも物足りない。あるいは、斉藤斎藤の歌を取り上げた箇所で、モダリティの活用と「現代社会の一断面」の表現を関連させているのもすんなりと飲み込めなかった。たとえば、桑原が斉藤と対比する俵万智の「ハンバーガーショップの~」の歌も、「現代社会の一断面」の表現と言えてしまうのではないか。そもそも「現代社会の一断面」という言い方自体も、やはり曖昧である。総じて、着眼点や構成の意図はおもしろく思えたが、前提や根拠となる部分が弱く、論全体の説得力を薄めているのが残念だった。より引き締まった形の論を望みたい。 もうひとつの受賞作、高良真実「はじめに言葉ありき。よろずのもの、これに拠りて成る――短歌史における俗語革命の影」は、「口語短歌は書かれた時点ですでに口語ではない」という一文に始まり、「口語とは考えていることを自然に表現できる透明な言葉なのか。発話と書かれたものは断絶しているのではないか」という問いを追及する。問いの立て方に、しばしば自明とされる事柄に疑義を唱える姿勢が端的に表われている。「普通文」や「俗語革命」という語すら知らない筆者にとっては簡単ではなかったが、刺激的な論文だった。 口語と文語、話し言葉と書き言葉にとどまらず、俗語、方言、標準語、国語といった観点を導入しつつ、口語による「抵抗」が可能なのかと問いかける展開がとてもおもしろい。口語の背後に話す身体を統制する言葉=国語があると指摘し、標準語/方言の不均衡を踏まえた上で、斎藤茂吉が文語にこだわった理由を推測するのもスリリングだ。筆者はぼんやりと、文語とナショナリズムの近しさを感じていたが、髙良の論ではむしろ口語(言文一致体)が国家によって制度化された言葉であることが指摘されており、これも蒙を啓かれる思いだった。 情緒的な断言に流れることなく、国家と言語の関係にまで分け入って論じられるのは、「口語短歌の歴史的考察」という課題への正面からの応答と言えるのではないだろうか。 惜しむらくは、選評で寺井龍哉が指摘しているように、結尾がいかにも駆け足で、茂吉と現代の口語短歌の比較検討が十分ではない。また、「口語短歌の可能性を信じている」という座りのよい収め方ではなく、問いを投げかける着地点もありえたのではないか(それが筆者の本心であるにせよ)。いくつもの論点が提示されているが、まだ論じ切られていないという印象を強く持った。さらに多くの分量で読みたいと思う。 |

||||||

| 2022年11月号 |

||||||

| 『再び、分断や伝統なるものについて』 山川 築 | ||||||

|

「現代短歌」七月号の川野芽生「幻象録」第十五回を読んだ。ほとんど全面的に賛成したい内容で、とりわけ「基本的歌権」という語が、若手世代の短歌観を表わすものとして粗雑に使い回されていることを批判する箇所には、非常に強く共感した。 また川野は、筆者も本欄六月号で取り上げた奥田亡羊「短歌地図が違う」(「歌壇」一月号)を批判しつつ、「歌壇が分裂してもかまわない」という意見には同感だと述べる。これに補足する形で、川野はTwitter上で、「分裂」「分断」といったことばがちゃんと議論されないまま「悪いこと」として語られていると指摘し、「「分断されていない、まとまった状態がよい」という価値観は結局少数派への抑圧につながるので、「棲み分け」の方がいいのでは」という見解を示している。 https://twitter.com/megumikawano_/status/1553731916192706560 筆者も「分断」に類する語を濫用してきた身なので耳が痛いが、川野の主張は明快で腑に落ちるものだ。 そして、「棲み分け」のために求められているのは、相手を拒絶し、「わたしとあなたは違う」と決めてかかる態度ではない。きちんと差異を認識するために、相手の言に耳を傾け、理解しようと努めることが……必ずしも理解に至らないとしても、そこに至ろうとすることが、重要であるはずだ。 「幻象録」第十五回は「話を聞いたらどうですか?」と題されている。話をしっかりと聞いた者による反応を望む。 ここで筆者もひとつ、反応を返したい。 「八雁」五月号の「続欅の木の下で」第三十八回で、阿木津英が本欄四月号に触れている。 阿木津は筆者の批判する「短歌」一月号座談会の島田修三の発言について、島田は「正統とはなにか」といった論を展開しておらず、座談会の雰囲気も〈正統〉を問題として意識するものではないと指摘する。この点には、筆者も異論はない。その上で、「ほんの数か所」にさらりと〈伝統〉という語が使われてしまう点にこそ、問題の根深さがあると、筆者は主張する。 また阿木津は、〈正統〉や〈伝統〉は言語と同じく個人が修得するもので、「山川築さんが誤解するように、個人の外に「判定」の尺度として存在するものではない」と書く。誤解していたとは知らなかった。筆者も〈正統〉〈伝統〉が外的な判定の尺度だとは考えていないからだ。四月号本欄で〈伝統〉とは「甚だ曖昧なことば」だと述べているし、〈伝統〉とつながっているか否かを、個人の内的な基準によって判断し評価することの危うさも指摘している。 筆者は、〈伝統〉が完全に内的なものだとも考えない。共有されたイメージとしての〈伝統〉も、曖昧なものであるにせよ、否定しがたく存在する。〈伝統〉とは個人が発見し、創造するものだという阿木津の主張は筆者にとって新鮮なものだったが、語の定義の問題に過ぎないのではないか。 また、〈伝統〉が阿木津の言うようなものならば、なおのこと、選考会で評価の根拠とするものとして適切だとは思えない。 阿木津は現代短歌社賞の選考座談会の中で「問題意識を共有しない虚しさ」を感じると述べているが、筆者に対しても同様の虚しさを感じているのかもしれない。一方で、筆者の問題意識も阿木津と共有されてはいないのだろう。阿木津の文章は、筆者への反応ではあるが反論ではなく、そもそも反論は意図されていないようだ。筆者もまた、虚しさを感じる者のひとりである。 |

||||||

| 2022年10月号 |

||||||

| 『短歌ブームから遠く離れて』 山川 築 | ||||||

| 『短歌研究』八月号の特集は「短歌ブーム」。冒頭で述べられている通り、昨今メディアで短歌ブームという文字を目にすることがある。そしてこの特集は、「ブーム」を「現象」としてくくるだけでなくもう一歩踏み込んで考えたい、という意志から企画が立てられたと説明されている。 とはいえ、ブームの実感ついては寄稿者の間にも温度差があり、土井礼一郎が「短歌ブームは起きている」という実感をはっきり述べているのに対し、山田航は「昨今が短歌ブームと呼ばれていることの実感は個人的には全くない」と書く。筆者の印象は山田と同じで、相変わらず伊勢市内最大の書店でも歌集を売っていないし、ブームってなんの話ですかと思うのだが、住む場所や短歌との関わり方によっては、違う捉え方があるのかもしれない。 特集の中心は岡野大嗣へのインタビュー。岡野は、「いったい「短歌ブーム」とはなんだろう?」という問いの答えは自分にもよくわからないと応じ、「短歌ブームと言われるものがあるとして、それに対して僕は冷静でいたいと思っています」と言う。そして実際に、そのことば通りの受け答えがなされていると思うし、頷く部分も多い。 たとえば「(引用者注:朝のワイドショーの)番組内でさらっと紹介された歌に「あるある!」「エモい!」と盛り上がっているのを見ても、自分が密かに大切にしている宝物を軽く扱われているような気になってしまう」というのはよくわかる感情だし、「誰かに認められたいという気持ちはなくて、自分自身が自分の歌に納得がいくかということだけを徹底している」というのは、筆者もそうしているというか、そうしたいと思っていることで、共感した。 一方で、意識の隔たりを覚える箇所もあった。岡野はカート・コバーンの「売れたいが、売れるような曲は大嫌い」ということばを引用し、「おそらく、歌人の多くはこれに近いマインドを持っているんじゃないかと思います」と述べる。この考えが当たっているのかはわからないが、少なくとも筆者は、短歌によって売れたいと思ったことがない。 岡野の「短歌の総合誌は原稿料が信じられないぐらい少ない」「なぜ短歌の人たちが短歌に価値を見出せていないのだろうと思う」「作業量に対して人件費的にもおかしい」といった指摘にも、たしかに半分は頷かされる。総合誌の原稿料は、それだけで生活していくのはとても不可能な金額であり、いつまでもその状態では短歌の世界がよくならない、という考えもあるだろう。 一方で、原稿料の多寡が短歌の価値と関係があるのだろうか、とも思う。金銭が関わってくるとき、筆者には、短歌以外の話をしている、不純なことを話している、という感覚がつきまとう。 岡野は「売れていようがいまいが良いものは良い」とも言っている。同感だ。そしてそれは、売れていようがいまいが悪いものは悪い、ということでもあるはずだ。しかし、「売れている」という事実、もしくは広く届いているということが作品の価値(の少なくとも一部)を担保するとみなす言説は多い(岡野がそう主張しているのではないが)。そのような言説を見聞きすると、筆者はそれこそ「宝物を軽く扱われているような気になってしまう」のだ。 「お金で買えない価値がある」と書くとあまりに陳腐かもしれないけれど、短歌のみならず、表現物には、金銭や人気に還元することのできない、独立した価値があると思いたいし、信じたい。 |

||||||

| 2022年9月号 |

||||||

| 『認識の歌』 山川 築 | ||||||

| 毛羽だちて雪うかびゐる空間を地にとどまれるわれは見てをり つややけき墨の面にふるる穂にたちまちにして墨はのぼりぬ 葉先より雫落つれば透きとほる蜘蛛の子ひとつともに落ちたり 昨年出版された横山未来子の最新歌集『とく来りませ』から引用した。一首目は「毛羽だちて」の働きで雪の質感を伝え、下の句では「われ」の姿を映して雪と対比させる巧みな歌だ。二首目は筆の穂先に墨が染み込む動きがゆったりと詠まれている。三首目は無生物と生物がともに葉先から落ちる様を詠み込んで、自然の摂理の美しさと残酷さを感じさせる。いずれの歌も、まず見過ごしてしまうような事物の微細な動きを捉えており、静かな凄みがある。場面を映像としてくっきりと思い描くことができるのは、鋭い着眼と引き締まった文体によるものだろう。 明け方の川はまだ見たことがない散歩している犬連れの人 のつちえこ「凍れる川面」(「くくるす」Vol.1) 窓からは凪いでいる木々 だいたいの目薬の水面は揺れている 池田輔「わからないまま大丈夫になりたい」(「早稲田短歌」五十一号) 食い違う意見を持った課長代理と課長の見ているメモが読みたい 水沼朔太郎「兄の腹這い」 こちらは、今年発行された学生短歌会誌や同人誌、ネットプリントから引用した。 のつの歌は三句切れで読んだ。明け方の川を見ようと思えば見られるが、そのために早起きするほどではないから、まだ見たことがないのだろう。下句の、姿かたちを捉えつつ細部に立ち入った描写はしない詠み方には、対象とのある程度の遠さが感じられる。その視点は、意識しつつも距離があるという、上句の思考と相通じている。 池田の歌には凪いでいる・揺れているという対比が見られるが、どこか漠然としている。木々に関しては「窓から」という受動的な視点や、窓一枚を隔てた遠さがあるし、目薬に至っては「だいたいの」が非常にざっくりとしている上に、根拠もわからない。また、目薬は目の前にあるわけではなく、想像しているだけかもしれない。曖昧さを重ねたような読み味が後を引く。 水沼の歌では「食い違う意見」の中身がわからないし、「課長代理」と「課長」の存在はのっぺりとしている。語り手は人間よりもメモの方に関心を寄せているが、その文面にたどり着くことはできない。事物の表面と語り手の感情だけがあって、事物の内容がまったく不明なのだ。 横山の歌が事物の細部に焦点を合わせることで背後の奥行きや広がりを感じさせるのに対し、のつの歌ではもう少し距離が取られているし、池田の歌ではさらにぼんやりと把握されている。また水沼の歌では奥行きや広がりのなさが奇妙に印象的だ。 認識をことばに移し替えるとき、なにを認識したかだけでなく、どのように認識したのかもおのずと表現される。先に引用した歌は、それぞれに題材も詠まれ方も異なるけれど、認識の仕方、過程を表現している点で、指向が似ている。 歌を読み解くことで、世界がどのように認識されているのかが明らかになっていく。それは、歌を読むという行為の刺激的な部分のひとつであり、他者の存在と世界の豊かさを濃密に感じる体験でもある。筆者はそんな体験をさせてくれる歌が好きだ。 |

||||||

| 2022年8月号 |

||||||

| 『人生を短歌にする』 山川 築 | ||||||

| 近ごろ自分の年齢や家族・親類の老いをよく意識するからだろうか、遅ればせながら萩原慎一郎『滑走路』を読んでまず印象に残ったのは、年齢や年代が積極的に詠み込まれていることだった。 〈青空〉と発音するのが恥ずかしくなってきた二十三歳の僕 こんなにも愛されたいと思うとは 三十歳になってしまった 一首目、無垢や未来の象徴たる青空に対する、恥ずかしさが生まれてきた。社会人経験を積み始めたころであろう「二十三歳」が効いている。二首目、語り手は年齢の区切りをひとつ越えたが、抱いている感情や感覚は、かつて想像した「三十歳」とはかなり異なったものであるようだ。 『滑走路』には、「自分は大人になったが、まだ何者にもなれていない」という思いが満ちている。具体的な年齢が繰り返し詠み込まれることで、それに対する語り手の敏感さが表現され、青臭い感慨に生々しさを付け加えている。 抑圧されたままでいるなよ ぼくたちは三十一文字で鳥になるのだ 日記ではないのだ 日記ではないのだ こころの叫びそのものなのだ かっこよくなりたい 君に愛されるようになりたい だから歌詠む 短歌そのものに言及する短歌が多いのも特徴のひとつだ。『滑走路』における短歌は、地上から離れるための手段であり、「こころの叫び」であり、かっこいいものなのだ。 若い世代の傾向として、しばしば「具体的な社会生活を歌に表さない」「プロフィールと歌を結び付けられることを嫌う」と言われるが、萩原はまったくそうではなかったのだろう。短歌に人生を詠む、短歌と共にある人生を詠む、という勢いである。 『滑走路』から連想したのが、昨年出版された橋本喜典の遺歌集『聖木立以後』だ。二~三十代と八~九十代という違いはあるが、こちらも歳を重ねた身の上が多くの歌に詠まれている。 徐々に目が見えずなりゆく体験の さう いま 途上なのだ確かに われの眼はわが身にあれど眼が克つか現身(うつしみ)が勝つか楽しきごとし 一首目、視力が失われていくさまがある達成の途上だという、逆転がおもしろい。ポジティブな捉え方の一方で、二度の一字空けと結句の句割れが思考の逡巡を表現しているようでもある。二首目は視力が失われるのが先か、自分が死ぬのが先か、という深刻な内容だが、それを「眼と現身の勝負」になぞらえたのには微笑ましさすら感じてしまう。結句の「楽しきごとし」も一首目と同じく、晩年の苦しみをも前向きに受け止める視点がありつつ、あくまで「ごとし」であるところに揺らぎと陰影がある。 おそらくは消したる歌の一千に支へられゐるわれならずやも 歌による表現者われ九十歳の胸にすこしく荒野(くわうや)を残す 歌を人生の同伴者とするような意識にも『滑走路』との共通点がある。こちらの語り手を支えるのは、詠んだ歌以上に多い、消した歌の方だ。「胸の荒野」は心や感情、そこから生まれる短歌そのものの比喩であろうか。老境に至ってそれは小さくなったが、均され切ったわけではない。 『滑走路』の直線的な表現の連続には迫力や痛切さがある。だが、やや飽き足りない気持ちを覚えたのも正直なところだった。自らの境遇に対する感慨を表現するにも、「こころの叫び」だけでなく、さまざまな方法がある。『聖木立以後』を読むと、つくづくそう思わされるのだ。 |

||||||

| 2022年7月号 |

||||||

| 『幻想とリアリズム』 山川 築 | ||||||

|

「文學界」五月号で「幻想の短歌」と銘打った短歌の特集が組まれている。それは一見すると、「現実の短歌」と対立するもののように思われる。しかし、大森静佳・川野芽生・平岡直子による座談会「幻想はあらがう」では、そのように単純には捉えられていない。各々の幻想観や定義を確認していく中で、通り一遍ではない考えが提示されるのが刺激的だった。 川野は「幻想というのは両眼をカッと見開いて対象を観察していく中でむしろ見えてくるもの」だと指摘し、それを受けて大森は「写実と幻想が実は全然対立していない」「写実が突き抜けると幻想になるし、簡単に裏返る」と述べている。「写実」は、現実をそのまま写し取ろうとすること、という意味合いだろう。現実を精密に写し取ろうとした結果、幻想が現れてくるのだ。 では、幻想とはなにを指すのか。平岡は短歌特有の幻想性として「身体的じゃない」「身体っぽくない」ことを挙げる。「仮に非現実的な表現が含まれていても、それはあくまで心の中の景色であって、その外側には安定した身体がある、という構図が強固なので、歌自体を非現実的な位相に置きたかったら、その構図を崩す必要がある」という指摘は鋭い。歌が非現実的な位相に置かれるというのは、語彙や詠まれている景といった歌の内側が非現実的だということではない。歌の外側、つまり読者の側の現実感覚という、歌を読むときに前提となっている構造に作用し、影響を与えるということなのだ。ここでは作品だけではなく、読者の側にも幻想が意味づけられている。幻想と現実を対置するのではなく、より根本的な部分に揺さぶりをかけるものとして幻想を定義するのには、読み方が更新されるような鮮やかさがある。 頭の位置をととのえてから目をつむる 夜の中で日焼けしていくような 永井祐『日本の中でたのしく暮らす』 平岡が「幻想の短歌」として選んでいるこの一首は、現実からかけ離れた表現を志向したわけではないだろう。逆に、語り手の感覚した現実を正確に再現しようとした結果として「身体と意識の回路にバグが起きている」ような表現になった。逆説的だが、現実的な表現を突き詰めた結果として、歌が非現実的な位相に置かれるのである。 短歌に関する文章を読んでいると、「リアリズム」あるいは「口語リアリズム」という表現を目にすることがある。リアリズムの短歌とは、いうなれば「現実の短歌」であろう。しかし、リアリズムの定義は曖昧で、論者によって異なった使い方がなされている。 また、リアリズムという語には、対立概念として、リアル(現実)でないものが想定されているはずだ。しかし、先に挙げた座談会では、現実/非現実(幻想)という対立を超えたラディカルな指摘が、説得力を持ってなされている。リアリズムという語をもっと厳密に定義し、これに対応する言説を打ち出さなければ、現実と非現実という対立関係は、表面的なものにとどまらざるをえないのではないか。 さらに、そもそも対立関係が成り立つのかという問題もある。平岡は「短歌って、極論を言うとぜんぶが幻想的」「ぜんぶが幻想的だということは、ぜんぶ幻想的ではないとも言えてしまう」と述べる。納得できる指摘である。そしてそれは「ぜんぶがリアリズム」とも言えてしまうということだ。だとすれば、短歌におけるリアリズムという語自体に、どの程度の有効性があるのだろうか。座談会を読んだあとでは疑問に思えてくるのだ。 |

||||||

| 2022年6月号

|

||||||

| 『「若手歌人」への批判を読んで』 山川 築 | ||||||

|

ときおり「若手歌人は読む短歌に偏りがある」という主張を目にすることがある。筆者はこのような主張を読むたびに、本当にそう言えるのか、疑問を覚えてきた。 「歌壇」一月号に奥田亡羊が寄せた文章「短歌地図が違う」および「短歌研究」三月号の柳澤美晴の時評「新しい短歌地図とは」では、「若手歌人」への批判や疑問が述べられている。想定されているのは、二十代から三十代の歌人だと思われる。筆者も射程圏内の一人と言えようか。 奥田は、よく話をする「ある若手歌人」の博識に感心させられると述べつつ、その人物が岡井隆を読んでいないことや、奥田の世代の歌があまり読まれていないのでは、と発言したことへの違和感を表明する。また、近年出版されたアンソロジーが若手中心の編集であり、それらだけを読んだ者の「短歌地図」は歪なものになると懸念する。 柳澤は奥田に同調し、興味のある歌人以外には目もくれない傾向が、特に若手歌人に強いと批判する。また、近年出版されたアンソロジーについても、「短歌界の一連の流れを尊重するなら、特定の世代に極端に選が偏ることは、あり得ない話だと思う」と否定的な見解を示している。 「もちろん地図など人それぞれ違うのだが、見ている短歌が年齢によってばっさり分断されているとすれば、やはりそれは好ましい状況ではない」という奥田の主張には同意するし、歴史と先行作品を知ることの重要性を説く柳澤の姿勢にも共感する。にもかかわらず、どちらの文章も、全体としては肯定的に受け止められなかった。 奥田は「ある若手歌人」との会話から得た印象を世代全体にまで敷衍しているが、それは筆が走りすぎというものだ。列挙した疑問を「個人的な印象」と断りつつ、「だが、歌壇の中にいま大きな断層が生まれつつあることは確かだ」と述べるのは不可解である。また、短歌を読み始めたばかりの者の「短歌地図」が、長年短歌を読み続けている者にとって歪に見えるのは当たり前で、特定のアンソロジーのせいではない。 柳澤は奥田の主張を補強するわけでもなく、あたかも「若手歌人」の「傾向」が事実であるように書くが、それを前提として話を進めるのは、土台が危うすぎる。なにものかを否定するならば、もっと丁寧に書かなければ、暴論になりかねない。アンソロジーに関する批判も飲み込みづらかった。言及されている『桜前線開架宣言』や『はつなつみずうみ分光器』は、そもそもある年代以降の歌人・歌集を扱うというコンセプトが明示されており、現代短歌の歴史を一から概観するという目的で編まれていないのだから、偏っているという批判はナンセンスだ。柳澤自身も述べているように、先行するアンソロジーがいくつもあるのだから、それらとの差異化を目指すのも、自然なことではないか。 柳澤は「最近の若手歌人は何もない地点に出現したわけではない」と指摘する。その通りではあるが、それを理解していない者がどれほどいるというのだろう。この指摘が「若手歌人」や近年のアンソロジーへの批判を意図しているならば、力いっぱい空を切っている。 奥田や柳澤が述べている批判や疑問は、斯様に的を外しており、筆者に「若手歌人は読む短歌に偏りがある」的な物言いへの疑念を一層強めさせるには十分なものだった。薄弱な根拠で下の世代を批判し、その「短歌地図」の歪みを強調する行為は、断絶を深めてしまうのではないか。それは奥田や柳澤の望むところではないはずだ。 |

||||||

| 2022年5月号

|

||||||

| 『議論を読みたい』 山川 築 | ||||||

|

吉川宏志が「短歌研究」で連載中の「1970年代短歌史」をおもしろく読んでいる。 岡井隆の失踪が取り扱われている連載第七回と第八回(二〇二二年一月号・二月号)で、吉川は、岡井の失踪は当時の歌壇では反体制的なイメージで捉えられたが、それは岡井の動機とはかなりのズレがあったと推測し、当時の岡井が「反戦や政治批判を前衛短歌的な方法で詠むことに限界を感じていたようだ」と指摘する。そして、岡井は時代の情勢と歌壇の動向を踏まえた上で、先鋭的に作歌意識を変化させていったが、その試行が「若い世代から正当に評価されていない孤独感」を募らせ、失踪に繋がったと考察している。岡井の行動を、あくまで歌人としての思想と結び付けて説明しようと試みており、失踪についてスキャンダラスな印象だけを強く持ってしまっていたことを反省させられた。 連載第四回(二〇二一年九月号)では、角川「短歌」一九六九年十月号の座談会「われらの状況とわれらの短歌」が紹介されている。座談会では、安保やベトナムなどの当時の切迫した政治状況に関わる歌、反戦的な歌を詠むべきだという風潮に対し、下村光男、村木道彦、河野裕子が各々批判・反発している。筆者には、このころは少なからぬ歌人が政治状況を題材にした歌を作り、そうでない歌人もそれを否定的には捉えていないという思い込みがあったため、当時頭角を現していた歌人たちが、そのような歌をむしろ積極的に拒否する姿勢を取っていたことが、意外に感じられた。 吉川自身も、調べていく中で先入観を正されることがあったと書いているように、当時の文献に当たることで、漠然と持っていた印象が覆されることは、多くの人にありうるのだろう。それが、歴史を学ぶこと、あるいは書くことのひとつの意味なのだ。 また、座談会や、それに対する岡井の激烈な反応(角川「短歌」一九七〇年一月号)が総合誌に掲載されたという事実にも、インパクトを与えられた。吉川も述べている通り、岡井の文章は感情的で、生産的なものであったのかは議論の余地があるだろう。しかし、若手歌人が大きなテーマでの座談会を行い、先行世代へ疑問が投げかけられ、それに上の世代が応答する、という構図が誌上に展開されているのは、いい意味で予想外で、強い批判を含む文章に紙面が割かれていることを、健全に思う。 現在でも、総合誌に掲載された文章から議論が始まることがある一方で、文章がWeb上で言及されるものの大きく広がっていかず、もったいなく思う場合もしばしばある。Web上での意見表明は紙媒体に比べて開かれているし、やりとりの速さなど利点も多いが、筆者は、雑誌の紙面で議論が展開されてほしいという気持ちが強い。それは、たとえば吉川が書いているような文章のための資料となるはずだ。Web、あるいは同人誌などに比べて、総合誌は後の時代になってからもアクセスしやすいのではないか。 とはいえ、原稿の依頼がなければ文章を載せることは難しいし、そもそも出版側にその意思がなければ誌上での議論は起こりようがない。総合誌には、多様な意見を拾い上げるため、広く目を配り、年齢や肩書以外のことも考慮し、歌壇内の権力の大小に囚われず、様々な方に筆を執らせてほしい。そして、生産的な議論を、もっと起こしてほしいのだ。たとえば、現代版の「われらの状況とわれらの短歌」は興味深いものになると思うが、どうだろうか。 |

||||||

| 2022年4月号 | ||||||

| 『正統 伝統』 山川 築 | ||||||

|

角川「短歌」一月号の「新春特別座談会 短歌の継承と変化 ~時間とともに見えてくるもの~」を読み、島田修三の発言が気になった。島田は立花開について「正統的な歌と繋がっている人ではないか」、藪内亮輔、吉田隼人について「正統派できちっと続けてくれれば、現代短歌の芯の存在になりそうな気がします」と評価している。ここでは「正統」ということばが留保なく使われ、座談会の中でも論点にはなっていないのだが、筆者には、そのことばの内実がよくわからない。それは、広い世代に共有されている概念なのだろうか。 「現代短歌」一月号で、第九回現代短歌社賞が発表されている。受賞作は打矢京子「冬芽」と永井亘「静けさの冒険」。 選考会で阿木津英は「歌というものの模範というか範型というか原型というか、その共有、了解がいま無くなっていっている。歌とは何かという了解の根本のところが分裂していっている」と指摘する。感覚的によくわかる指摘だ。内容、文体、韻律のいずれにおいても、「このようでなければならない」「これが基本の形だ」といった共通理解がほとんどないことは、候補作の抄出を読むだけでも首肯する者が多いのではないか。「正統」という概念は、もはや相当に危ういものとなっている。 阿木津は、一九九〇年代以降、短歌における〈伝統〉を断ち切る力が働いてきたと主張し、新自由主義の波に抗って自由と平等の精神が生き延びる方法を考えたとき、〈伝統〉を考えずにはいられないと述べる。そして「冬芽」を、「短歌は和歌の時代からずーッと積み重ねてきたものがあるでしょう。「冬芽」はそういう流れのなかにある歌なんです」と位置付け、高く評価している。 しかし、〈伝統〉も甚だ曖昧なことばで、どのような事象を短歌における〈伝統〉と呼ぶかということは非常に定めがたい。また、阿木津は「若い人たち」の歌を、「前の時代と連続していない」と批判するが、なにをもって前の時代や〈伝統〉とつながっている、あるいは切れていると考えるのかも、簡単に答えが出せる設問とは思えないし、白か黒かで語れるわけでもないだろう(そもそも、つながっていることがすなわちよいことなのか、という問題もある)。 ドア越しに聞こえる声の哀しみに、すぐに映画がありますように 夕焼けと夢がまざった真夜中にいるキッチンはいつもまぶしい 「静けさの冒険」から引用した。一首目では、隔てられて届かないものへの救いの希求が詠われる。そこに「映画」を持ってきたのが変則的だが、映画館を想起させる語の連関やふたつの「声」の重なりが絡み合って、重層的なイメージが立ち上がる。二首目の夢と現、明るさと暗さが混ざり合った不可思議な感覚。それが「キッチンはいつもまぶしい」で現実に引き戻されながら、一首にさらに別の明度を加えて美しさを損なわない。筆者にはまだ消化しきれていない表現も多い作品だが、たとえばこのような抒情的な歌を「前の時代と連続していない」と言っていいのか。阿木津は「静けさの冒険」を「これは〈うた〉ではない」と否定的に捉えるが、座談会という限界があるとはいえ、〈伝統〉〈うた〉などをより厳密に意味付ける必要があるのではないか。 正統であるか否か、〈伝統〉とつながっているかどうか、〈うた〉であるかないか……そのような判定は慎重に行わなければ、ただ相互理解を退潮させ、分断を促進することになりかねない。それは生産的ではないと、筆者は考える。 |

||||||

| 2022年3月号

|

||||||

| 『春原さんのこと』 山崎 聡子 | ||||||

|

東直子の短歌をモチーフにした映画、「春原さんのうた」を鑑賞してきた。短歌の映画化といえば、萩原慎一郎の『滑走路』、小島なお『乱反射』の映画化を記憶しているが、これらの映画では歌集のなかに提示された断片を繋いで「物語」を語るというアプローチがとられていたのに対して、「春原さんのうた」では積極的に物語が語られないことにまずは驚いた。原作となったのは、歌集『春原さんのリコーダー』全体ではなく、「転居先不明の判を見つめつつ春原さんの吹くリコーダー」の一首のみだ。歌集を通して「春原さん」が出てくるのはこの歌だけで、春原さんが誰なのか明かされることはない。同様に、この映画で喪失感のさなかを生きている主人公「さっちゃん」が誰を喪い、なぜ周囲の人たちが彼女に寄り添おうとしているのか、同じ空間を分け合って佇む女(春原さん)が誰なのかはっきりと語られない。さっちゃんはただ起きて洗濯物を干し、仕事に行き、人と話し、食事をして、眠る。それでも、そこに流れている時間やさっちゃんのまなざしに、確かな喪失の痛みが映し出されているのを観客ははっきりと感じ取るのだ。 この不思議な映画を観終えた後、「歌壇」十二月号に掲載された杉田協士監督のインタビューを読んで、私はこの映画を通して東直子の短歌を再発見したように感じた。このなかで杉田は短歌における「余白」と映画の「フレームの外側」の類似性について言及している。杉田が言うように、映画のシーンは登場人物たちの人生の断片をつなぎ合わせたものであり、映画が「一生の中の描かれていない時間が存在することで成り立っている」ことを私たちは本能的に感じ取っている。没入するように映画を観た帰り道、あの人たちはこれからどうするんだろう、といつまでも考えてしまうことがあるが、これは映画の中で示唆された時間の広がりが私にそうさせているのだろう。そして、東直子の短歌では「語られていること」よりも、この「フレームの外側」の領域が広大なのだとつくづくと思うのだ。 そうですかきれいでしたかわたくしは小鳥を売ってくらしています 「ママの手ってわかっていたよしめってて」脱皮したての蜘蛛に朝露 廃村を告げる活字に桃の皮ふれればにじみゆくばかり 来て 『春原さんのリコーダー』を久しぶりに読み返したとき、この歌集にはこんなにもリアリズム寄りの歌集だったんだ、と少し驚くような気持ちがあった。「そうですかきれいでしたか」の歌を東がある芸能人の言葉から着想したことを私は東の発言で知ったが、連作単位で見ていくと、親しい人を失くしたり、出産や子供のことだったりと東が実際(だと思われる)出来事ベースで歌を立ち上げていることが随所に感じられる。しかし、東の言葉の中に放り込まれると出来事の細部がそぎ落とされ、そこに取り残された感情だけがエコーのように増幅して体験の個人性を覆い隠してしまう。「ママの手って」は子どもの声のようだけれど、下の句でこの言葉が受け止められた様子はなく、声をかけられた母親は消えてしまっているようにも感じられる。また、一見写実的にはじまる「廃村」の歌でも何者かわからない声から「来て」と呼びかけられ、私たちはこの零れそうな言葉を受け止めることを余儀なくされる。 映画が東の短歌の忠実な映画化だと感じたのは、その中で描かれた喪失感が物語に奉仕しないとこと、わからないこと、言い切れないことをそのまま漂わせていることに尽きる。映画館からの帰り道、物語の隙間に沁み込むように存在する東の言葉を、いつまでも読んでいたいと思った。 |

||||||

| 2022年2月号 | ||||||

| 『「表現の現場調査団」調査から思うこと』 山崎 聡子 | ||||||

| 短歌研究一月号では林真理子・栗木京子・桐野夏生の鼎談が目を引いた。現在、林真理子は日本文藝家協会、栗木京子は現代歌人協会、桐野夏生は日本ペンクラブの理事長・会長職にあるが、これらの各団体で女性がトップになるのは史上初であり、三団体のトップが揃って女性になったことを象徴的な出来事であると考える向きもあるだろう。鼎談では理事長・会長職に選ばれた経緯やコロナ禍における活動実態、高齢化が進むなかでの新規会員の取り込みなど共通の話題も語られるなか、文筆家の職能団体としての意識が強い文藝家協会と「プロ」の定義が曖昧な歌人の団体との温度差を感じる場面もあり、歌人が結社や協会などの組織に所属する意義について改めて考えさせられるものとなっている。また、「ペンクラブ」の「P」は「ポエット」の略であり、海外では詩人の会員も多く社会的認知も高いという桐野の話は、例えば、昨年一月のアメリカ大統領就任式で二十二歳の詩人、アマンダ・ゴーマンが詩を朗読したという出来事を私に思い起こさせた。 さて、鼎談を読んで少しずつ地殻変動が起きていることを信じたい気持ちになったが、一二月十日の朝日新聞には文芸や演劇、映画、美術などにおけるジェンダーバランスを調査した「表現の現場調査団」の中間報告が掲載されていた。この調査によると、芥川賞をはじめとする小説に与えられる八賞では、審査員の男女比はおおむね男性六割、女性四割、受賞者で女性の割合が男性を上回ったのは二賞のみ、小林秀雄賞などの評論の三賞では審査員も受賞者もほぼ百パーセント男性だったといい、「一部の賞では男性主観の評価が常態化している」「歴代の受賞者が審査員を務めている賞では、女性の審査員が増えにくい構造になっている」とまとめられている。短歌は調査の対象になっていないものの、ここ十年ほど(二〇一〇年以降)の新人の登竜門と言える三賞(角川短歌賞、短歌研究新人賞、歌壇賞)と現代短歌評論賞について調べてみたところ※、審査員は男女同数か五名のうち二名と三名に分かれて累計ではほとんど同数という印象だが、作品賞の受賞者については短歌研究新人賞がほぼ男女同数、角川短歌賞では男性がやや多く、歌壇賞では逆に女性が多いなど賞によってばらつきがあった。一方、評論を対象とした現代短歌評論賞では受賞者の八割程度が男性であり、これが応募者のジェンダーバランスによるものか、何らかのバイアスがかかっているのかは不明なものの、分野を超えて共通の傾向がみられることは興味深く感じた。 この調査を受けて芥川賞選考委員の平野啓一郎が「(ジェンダーバランスに)偏りがあると自覚された時、実際の候補作の良し悪しの判断にその是正を反映させようとするのは難しい」(平野啓一郎Twitter)と反応したように、「作品ありき」の文芸分野の賞の選考においては、作品・評論の質が一番の争点であり、必ずしも作者のジェンダーによって受賞作が決定されるべきではないとする意見はあるだろう。しかし、アカデミー賞で「白すぎる(白人受賞者が多い)オスカー」が批判されてきたように、作品本位の評価をしているつもりでも、少数側の作品が正当に評価されず、無意識に排除されていることは当然あり得るだろうと思う。今回の調査では男女という区分けだったが、例えば性的マイノリティーや日本語を母語としない作品を評価することを考えたとき、「選ぶ側」にも多様な作品を感受し評価する土壌があることがますます必要になってくるのではないだろうか。 ※個々の性自認を確認したわけではないのは断っておきたい |

||||||

| 2022年1月号 | ||||||

| 『歌人名簿に思うこと』 山崎 聡子 | ||||||

|

二〇二一年度の「短歌研究年鑑」が発売され、今年から恒例だった歌人名簿への住所の記載がなくなった。時代の流れから考えると「個人情報を含む雑誌が全国の書店で販売されている」状態が異常だったとも言え、薄々と違和感をもつ人もいた「恒例」を廃止したという意味では一つの英断だと言えるだろう。これに関して、私には苦い思い出がある。はじめて歌人名簿への掲載を尋ねる葉書がきたとき、まさか個人情報がそのまま転載されるとは思わずに自宅電話番号(当時)を記載してしまい、何度か不審な電話を受けたことがあるのだ。あまりに迂闊だったと言えるが、最近では名簿を利用した業者による短歌商法などもあるようだし、コンプライアンスや個人情報保護の観点からもだんだんこの形態が厳しくなりつつあったのが実情ではないかと思う。 一方で、どうしても歯切れが悪くなってしまうのは、私自身がこの時評を含む短歌に関する文章をおおいに贈呈文化の恩恵を受けて書いているという自覚があるからだ。最初のうち、私が歌集や同人誌をいただくのは歌会で付き合いのある人や学生短歌会の知人など、ごく限られた知り合いに限られていた。以降、短歌に関わる期間が長くなるにつれ直接の知人ではない方たちからもいただく機会が増えたが、私でも恩恵に預かっているのだから、より歌歴が長い人のなかには歌集を「お金を出して買う」という感覚がなくなってしまう人もいるだろう。個人的には、読みたいと思っていた著者の歌集であれば「対価を払って書店で買いたかった」と思う一方で、贈呈していただかなければ知らなかった歌集との出会いもあり、贈呈文化を要不要で断じることに少しの逡巡がある。これはひとえに、(変化の兆しがあるとはいえ)歌集の多くが商業ベースで流通していない現状の反映であり、歌壇が互いに歌集を贈呈し合い、濃密な批評空間をつくりあげることで維持されてきた側面は無視できないのではないかと思う(もちろん、贈呈文化自体がマーケットを縮小させてきたとも言えるのだが……)。 この点について、同じ短歌研究年鑑で石川美南が「寄贈文化が残る歌壇において、住所録が入手しにくくなることが、さらなる読者の棲み分けにつながらないと良いのだが」と危惧を表明している。私自身もこれまで関わった同人誌などの寄贈を歌壇名簿を元に行ってきたが、今後は住所録が入手しにくい無所属や若手の歌人にとって「(読まれないかもしれないけれど)岡井さんや馬場あき子さんに贈呈しよう(例)」ということが難しくなるかもしれない。そうした、世代間の棲み分けも、商業的な出版ルートに乗っている歌集とそうではない歌集の二極化も、名簿の廃止によってより加速する可能性がある。 このほとんど避けられない流れへの一つの打開策として、編集長の國兼氏は、誌面に掲載せずとも連絡先の確認の連絡は継続するとしたうえで、「皆さんをつなげるハブのような役割をしていく」と編集後記で述べている。近年、詩歌を専門とする出版社以外での歌集の商業出版の例が増え、短歌を「広く」届けようとする流れがあるが、専門出版社が培ってきた人脈や密度の濃い情報は「必要な人に深く届ける」ためのアドバンテージになるだろう。 石川が指摘しているように、コロナ以降、授賞式や批評会などの短歌のイベントが中止になり、世代も背景も異なる人たちと短歌を通して濃密なコミュニケーションをとる機会が激減した。前出の「ハブのような役割」の具体は不明だが、この大きな変化を契機に新しい交流のあり方が模索されているのが今なのだと思う。 |

||||||

| 2021年12月号 | ||||||

| 『「歌集」が誕生するまでに』 山崎 聡子 | ||||||

|

第一歌集を対象とした短歌賞の発表が近づいてきた。今でこそネットや同人誌など短歌の発表媒体は多様化しているが、一人の歌人をその作家性も含めて見通したいと考えたとき、「歌集」としてまとまったものが読みたい、というのは読者の自然な願いだろう。実際、鋭敏な一首で知られた作者が歌集単位で素晴らしい歌人であるとは限らないし、点のように散らばって見えにくかったその作家の美質や哲学が歌集を通して立ち現れてくるのを読む喜びは、すなわち短歌を読む喜びであると言っても良い。 一方で意識的になりたいのは、「歌集」の出版によって新人が評価の俎上に上がるという歌壇のシステム上の格差だ。歌集の多くが自費出版という形態をとる以上、歌集を世に問うことができるのはこの費用を捻出できる人に限られる。私が第一歌集を出したのは三十歳を過ぎた頃だったが、積み立ててきた貯金から安くはない出版費用を出したのは、それでも自分の歌集をこの世に誕生させたいという完全なる思い込みによるものだったといま振り返って思う。そして、もっと若かったら、子供をもった後だったら、仕事ができない状況だったら、自分や家族が病気や障害をもっていたら、私はこの歌集を諦めていた可能性もあった、とつくづくと考えるのだ。 最近では、副賞として歌集出版が約束された短歌賞がいくつか新設されている。二〇一三年から始まった現代短歌社賞は、第一歌集の出版を前提として作品三百首を公募する賞で、受賞者には歌集出版のほか、五百部が無条件で贈呈される。本賞によって出版された歌集には現代歌人協会賞・現代歌人クラブ賞を同時受賞した北山あさひの『崖にて』や門脇篤史『風に舞ふ付箋紙』、山本夏子『空を鳴らして』、直近では西藤定『蓮池譜』など、実力を備えた作者の第一歌集が並ぶ。また、書肆侃侃房の笹井宏之賞の副賞としても、柴田葵『母の愛、僕のラブ』、鈴木ちはね『予言』、榊原紘『悪友』の三冊が出版されている。 これらは新人を対象とした賞だが、中堅と言っていい作者のなかにも様々な状況から歌集を出版したくてもできない人も当然多い。そんななか、この九月に発行された西巻真『ダスビダーニャ』はクラウドファンディングによって資金集めがなされた歌集であり、賛同した多くの人の後押しによってこの世に誕生した歌集でもある。 葬(フューネラル)といふ語にはやらかく包まれてひとのからだは燃えてゆきたり あへて死者を数でかぞへよ死のひとつひとつは計り難きものゆゑ ぼくはぼくを生きるほかなく沸点を越えてゆらめく水を見つめる 読み終へてわたしに兆す火のことをあなたに打ち明けて夜が明ける 生きることの苦しさと美しさが渦巻いて襲ってくるようなこの歌集を読み終えて、この本がでなかった可能性のことを考えて胸が締め付けられた。前半には死をモチーフにした歌が並ぶが、葬(フューネラル)という言葉のもたらす陶酔感によって「生きている側」の生が照らし出されるように、この歌集の主体は言葉を紡ぐ営みによってままならない生をなんとか生き延びているように感じられる。そして、詩を書くという行為は本質的にはそれを書き、読む個人の救済のためにあるのだということをまざまざと見せつけられている気がするのだ。 「あなたの歌集が読みたい」と軽率に言って後悔したことが私にはある。それでも、それを願った人たちによってこの歌集が誕生した、この物語を喜びたいと思う。 |

||||||

| 2021年11月号

|

||||||

| 『読解は自由か』 山崎 聡子 |

||||||

|

少し前の話になるが、小説家の桜庭一樹が発表した「少女を捨てる」(文學界二〇二一年九月号)をめぐって、あるやりとりが話題になった。 |

||||||

| 2021年10月号

|

||||||

| 『正しく怒る』 山崎 聡子 |

||||||

|

「現代短歌」九月号の特集「Anthology of 60 Tanka

Poets born after 1990」を面白く読んだ。本号はタイトルどおり、一九九〇年以降に生まれた歌人六十人の自選十首と「もっとも影響を受けた一首」を紹介した特集号で、一九九〇年生まれの小原奈実までが収録されたアンソロジー『桜前線開架宣言』(二〇一六年)以降に出てきた作家を総覧できる充実の特集となっている。 ネロ帝の若き晩年を思ふとき孤独とは火の燃えつくす芯(菅原百合絵) 乗ればいい 胸きつくまで締められた馬ずぶ濡れになったとしても(坂井ユリ) 花びらはいつまで意識があるのかをただすこしだけ橋から見ていた(松尾唯花) 火は火でしょう、ひとつの名字を滅ぼして青年の手はうつくしいまま(帷子つらね) ぼくらがいちばんきれいなときに きのこ雲 自撮りをしたりするのだろうね(三上春海) 正直に言って、六十人もの歌人を世代論でくくるのはほとんど暴論にしかならないとは思う。それでも、私がこれらの歌を読んで感じるのは、他者の痛みや自らがもつ暴力性に対する鋭敏な想像力を基調に作歌する作者が総じて多いということだ。 「暴君」と言われたネロ帝の孤独を、胸を馬具で締め上げられながら人間に奉仕する馬の存在を、あるはずのない花びらの意識の喪失の瞬間を思うとき、その心は人間、さらには人外のものがもつ痛みへと添う。帷子の歌は婚姻の暗喩とも読めるが、人から名前を奪った青年の無自覚に美しさを見出してしまう感覚を、作者は自ら罰しているように感じられる。また、三上の歌では茨木のり子の詩の一節と「自撮りをする」日常の間に二字空けで唐突に「きのこ雲」が差し込まれることで、暴力によって奪われかねない日々の壊れやすさが暗示される。 アイライン引くのがうまくなっているあなたに毎日があったのね(乾遥香) 唇をなめる。お寿司の味がする。i will give you all my

love.(山中千瀬) 潮騒をはべらせながら棒切れで〈愛〉の字を書く字は愛で書く(佐原キオ) 特集中の対談で藪内亮輔と大森静佳が「祈り」というキーワードを挙げていたが、日常を愛でることで自分を含む世界の健やかさを願う感覚も多くの作者に共通している。乾の歌では「あなた」を「わたしの見ていなかった時間」まで遡って抱きとめようとしているようだし、山中の「i will give you all my love」も佐原の歌で念押しされる「字は愛で書く」も、現実の「ここ」をなんとかユートピアに変えるための祈りのように思えてくる。 さて、本特集に関してもう一つ話題になったのは、扉文で「無検査のダイヤモンドの大売り出し!」というランボオの詩を引用し、「このアンソロジーに自分がなぜ呼ばれなかったのか、不満顔のきみのために理由を書こう」などと書いた編集後記が一部で反発を招いたことだ(原文は誌面を確認してください)。最大限に好意的に解釈すれば、若手に対する期待も込めたアジテーションの一種なのだろうけれど、編集者と著者との関係として「選ぶ」側の特権を強化する物言いは不誠実だし、フェアではないという指摘は全くその通りだろう。 |

||||||

| 2021年9月号 | ||||||

| 『関係性のなかの暴力を詠む』 山崎 聡子 |

||||||

| 川本千栄の第四歌集『森へ行った日』をくるしい気持ちで読み終えた。川本さんの歌は『子育てをうたう』(松村由利子著)などに引かれているのを読んだことがあり、そこでも主体がくるしそうに喘いでいたと記憶しているが、歌集として通して読むと、自らの内にある暴力性に非常に自覚的な作者だという印象をもった。 「君のため」かかる言葉の横暴を生徒に与え子にも与える ルール守って登校しろとわれが言い登校できなくなりし女生徒 叱られたわけは覚えず叩かれたことだけ恨んで子は言い募る 女よとイエスはマリアに言いたりき 母さん僕は遠くへ行った 小さい小さいお名前シール貼ってある青い鉛筆本棚の隅 本歌集において「内なる暴力」が描かれるのは、主に教師として対峙する生徒たちと、自らの息子に対してだ。一首目、二首目には、「君のため」と言い募ることの暴力性を何よりも自覚していながら、教師という枠組みの中でしか振るまうことができない自分の無力感、結果として生徒の人生を損なわせてしまったことへの後悔がにじむ。息子との関係を詠んだ歌では、自分が親として当たり前に行使した影響力が、息子というフィルターを通してある種の暴力として照らし出されるさまが描かれる。 イエスが自らの母であるマリアを「女よ」と突き放したように、親子とは究極の他者であり、濃密な時間の後に離れていくのが自然なことではある。しかし、「小さいお名前シール」の歌にある蜜月を思うとき、 最も近い他者との関係性の移ろいやすさに胸が詰まる。 貝の身の苦しみとして成る真珠一粒ずつを耳に噛ませて 教科書のローザ・パークス何回も何年もバスの座席を追われ また、直接に人間を詠んだものでないこれらの歌も、川本の「暴力」への感受性の強さを示している。つまり、真珠を産む過程での貝の苦しみに思いを寄せ、教科書の中で何度も「あの場面」を再現させられるローザ・パークスを空想することは、生きていることがすなわち加害そのものであるという感覚に下支えされているように思うのだ。 発生の最終過程の数日を過ごす氏のF傍らにいる カウントダウンの単位は日から時になってまもなく分になることだろう 父と母の遺伝子を持って生まれるというだけのこと どのひともみな 同時期に読んだ牧野芝草の第二歌集『勾配』から引いた。川本の歌とは反対に、牧野の歌では、人との関係性のなかにある暴力性が慎重にマスキングされている。 掲出歌は明らかに挽歌だが、「F氏」との関係性や主体の感情は直接的には示されず、死を受精から始まった生物の発生の最終過程という「理知の目」でみつめようとしている。牧野自身があとがきで「感度(sensitivity)と増幅度(gain)」という言葉を使って説明しているが、言葉が他者に与える影響を慎重にコントロールした結果として、牧野は「関係性を歌の道具にしない」ことを選び取っているのだろう。 人と関わることは多かれ少なかれ何らかの影響を与え合うことであり、そこにはある種の暴力が伴う。他者を短歌に詠み込むときにはその暴力性との距離をどうとるかが作者自身に問われているのではないだろうか。 |

||||||

| 2021年8月号 | ||||||

| 「心」 と「人生」 山崎 聡子 |

||||||

|

時評をネタに時評を書くのは反則だろうと思いつつ、「歌壇」七月号の平岡直子の時評に見逃せない示唆があったので取り上げたい。「大森静佳について」と題されたこの文章は、昨年出版された大森の『この世の息 歌人・河野裕子論』や近年の彼女の作品と論を取り上げつつ、現代短歌の読みにおける倫理観とそれを代替するものについて考察がなされている。 平岡の指摘のとおり、大森の同書は「母性」を切り口に読まれがちだった河野裕子の歌に仄暗い身体性と前衛歌人との共鳴という新たな視点から切り込んだという意味で画期的な論であり、大森の近作に短歌を類型的な「人生」に重ねる読解に対する批評が加えられていることは事実だろう。当欄でも、大森の「産めば歌も変わるよと言いしひとびとをわればゆるさず陶器のごとく」(「短歌研究」二〇二〇年一月号)を取り上げたが、個々の人生が多様化するなか、一定のライフイベントを想定したステレオタイプな読みが次第に効力を失っていくのはほとんど不可避な流れではある。 一方で平岡は、「短歌のメインストリームの文体がまさにこのステレオタイプの人生に依存することで発達してきた」と述べたうえで、「人生に対して最適化された文体は、人生との接続を制限されると生命線が消えてしまう。短歌は更新を拒んで化石になるか、今までに築いてきた財産のうちの大部分を失うか、二者択一の危機に晒されている」という恐るべき予言をしている。それでは、「人生」の代わりに依拠すべきものは何か、というのがこの時評の肝なのだが、平岡はその代替として大森が提示しているのが「心」であると読み解き、「心をいわば純身体に昇格させることで、社会性という服を着ない凡庸性のあるフォルムを見出している」と指摘する。つまり、「心」という個人的内面を社会に開かれたものとして感知させることで、社会的外面に頼った読みとは異なる水路が開かれるというわけだが、ここで平岡直子が言おうとしていることはそのまま平岡自身の歌にも当てはまる。 メリー・ゴー・ロマンに死ねる人たちが命乞いするところをみたい 心臓と心のあいだにいるはつかねずみがおもしろいほどすぐに死ぬ すごい雨とすごい風だよ 魂は口にくわえてきみに追いつく (『みじかい髪も長い髪も炎』/本阿弥書店) 平岡直子はとても社会的な歌人だと思う。その意味は、社会問題を直截的に書いているからでも、何かを強く指弾しているからでもなく、平岡が「書かないこと」を選択している無数のものが、逆説的に社会や「短歌」というシステムの鋭い批評にもなっているということだ。「ロマンに死ねる人たち」を冷たく突き放すように、平岡の歌では安易な共感を拒んで言葉が拡散されていくが、ここには予定調和的な共感を排することで、心と言葉が直接つながってしまったような不思議な手触りがある。生命の核である「心臓」と精神の核である「心」の間で死んでしまうはつかねずみは私たちの暗喩かもしれないけれど、このような脆さを抱え込みつつ他者をどうしようもなく希求するときの「心」そのものを平岡は言葉の作用だけで描こうとしている。 「心」という掴みどころのないものに体重をかけて作歌をするのは簡単ではない。しかしそもそも、これまで私たちが共有している思われた「人生」がどれほど「同じ」だったろうか。そのことを考えるとき、「心」以外をすっかり脱ぎ捨ててしまっている平岡の短歌は、逆に人間そのものを投影しているような気がしてくるのだ。 |

||||||

| 2021年7月号 | ||||||

| 『「シーン」について』 山崎 聡子 | ||||||

| 先日発売された瀬戸夏子による短歌ブックガイド『はつなつみずうみ分光器』(左右社)を読んでいて、「テン年代」というコラムが目に留まった。「読むべき歌集55」と銘打った同書は二〇〇〇年から二〇二〇年までに発行された歌集(第三歌集まで)を縦横無尽に取り上げて評がなされている。ユニークなのは、この本が単なる歌集紹介に留まらず、関連する短歌史的な出来事を取り上げ、この年代の「シーン」ともいうべき空気を書き留めようする明瞭な思想に貫かれていることだ。 歴史をつくるのは暴力だと思う。けれど歴史抜きにものごとはすすまないとも思う。わたしはこの本で自分が考えるここ二十年の短歌の歴史を紹介した。もちろん主観である(中略)。とはいえ、わたしの主観のなかに存在する客観らしきものがここはおさえてほうがいいのではという部分には耳を貸したつもりだ。良くも悪くもきちんと暴力をふるえていたらいいなと思う。 瀬戸があとがきにこう書いているとおり、個人の視点から歴史を記すことはある種の暴力を伴う。しかし、ここでの瀬戸の歴史を記録しようとする「暴力」は、放っておいたら消えてしまったであろう小さな歴史を書き留めることに使われている。 私もこの時期に短歌を書きはじめ、上下の年代の動きを傍らで(ぼんやりと)見ていた一人だが、そこには短歌総合誌に取り上げられないようなシーンにおいて、文学フリマを背景とした爆発的な同人誌の流行があり、大学短歌会の興隆があり、短歌投稿サイトが生まれ、ネットプリントなどの新たな媒体の発明があった。そのことが、二〇〇七年の『短歌ヴァーサス』の終刊と結び付けられ、多様な短歌の発表媒体を得た一種のムーブメントとして記されたことは、確かに「歴史」なのだと思う。私自身も先行世代の同人誌である[sai]や「風通し」を読み、平岡直子や服部真里子、藪内亮輔が参加した「町」や瀬戸自身も同人であった「率」、自分より年下の世代の「羽根と根」、「穀物」といった同人誌に刺激を受け、多くの歌人の名前と作品をこれらの同人誌やネットを通して知ってきた。前出の平岡直子は待望の歌集を刊行したが、ここ数年を例に挙げても「羽根と根」の阿波野巧也と橋爪志保、「穀物」の川野芽生と山階基など、これらの同人誌出身の歌人の歌集出版が相次いでいる。つまり、これらの「ムーブメント」の豊潤な成果が目に見える形で出てきたのがこの数年のことなのだと思う。 もう一つ、私がここに付け加えるとしたら、その都度メンバーを募集する互選形式の無記名歌会が各地で始まったことを挙げたい。その筆頭が早稲田短歌会のOBを中心に二〇〇五年ごろ立ち上げられた「ガルマン歌会」だが、「ノーヒエラルキー歌会」と謳ったこの会は、若手からベテランまで様々なバックグラウンドの歌人延べ三百名が参加し、自由な批評の場として機能してきた。その活動を支え、歌会をオープンな場にすべく尽力してきた谷川由里子の第一歌集もこのほど同じ左右社から発行された。 ずっと月みてるとまるで月になる ドゥッカ・ドゥ・ドゥ・ドゥッカ・ドゥ・ドゥ(谷川由里子『サワーマッシュ』) 谷川の歌は音楽のように流れる日々を結晶化しているが、歌会はライブのようなもので、そこに流れる音楽やその場が纏う空気は記録されようがない。谷川の歌がこうしてまとまったことも、私にとってはある「シーン」の記録だ。 これらの二冊を読みながら、当事者の熱によって記録された「歴史」のほんの片隅にいられたことを嬉しく思い返した。 |

||||||

| 2021年6月号 | ||||||

| 『突き放される』 山崎 聡子 | ||||||

| 最近、とある記事が「炎上」して話題になった。発端はエッセイストの島田彩氏が発表した大阪・新今宮で体験した(とされる)人々との交流を書いたウェブエッセイだ。土地勘がないため知らなかったのだが、新今宮は日雇い労働者の街として知られるあいりん地区に位置し、近年では再開発が著しい土地柄らしい。ここを訪れた際に思いがけぬ親切を受けた筆者は、「借りができた分、貸しをつくる」と、偶然出会ったホームレスの男性に食事をおごり、その代わりに街案内を依頼する。その顛末をつづった文章は一部に好意的な反応もみられたものの、男性との不均衡な関係を「デート」と呼んで無自覚に振る舞うさまが、さらには記事自体が自治体のブランド向上事業として広告代理店に依頼されたものだったことが批判を呼んだ。個人的に恐ろしく感じたのが、この文章が、一見フラットな、「耳当たりの良い」文体で書かれていることだ。 「ホームレスとデートって、正直どうなの?」そう思われたかもしれない。でも私の中では、たまたま出会って、たまたまデートし、たまたま友達になった人。その人がたまたま、家を持たずに暮らしている人だった。それだけのこと。(本文より) この一文を読んで、正直私はどきりとした。土地に根差す貧困と格差を直視することなく、あなたと私の違いは家がないことだけ、と言い切ってしまう鈍さは当然糾弾されるべきだが、視点を平板化し、自分の理解の範疇にその人を引き入れて消費したいという欲望を私自身がもっていないかと言えば嘘になるからだ。それは歌の読みにおいても同様で、「わからない」に立ち止まらず、勝手な補助線を引いて自分の「わかる」範囲に引き入れてしまうことが私にはある。その態度が、この記事と無縁と思えなかったのだ。 そんなことを考えながら新宿の紀伊国屋書店に立ち寄ったら、平井弘の新刊『遺らず』が平積みされていたので興奮して買って帰り、早速に殴られた。 いつのことだか思ひだしてごらんだからあんなことなかつたでせう 傘のさきでいぢるのは豆乳のふくろこれつぽつちこれつぽつち 6と9だから15といふはなしマウスもダックもきかされたらう 私自身平井の短歌に打ちのめされてきた一人だが、平井の歌を「わかる」と思ったことは一度もない。平井の歌を読むと、ただただ体内の仄暗い部分がのったりと脈打つのを感じるだけだ。一方で、例えば、多くの人が示してきた補助線である、戦争による兄世代の喪失や、無垢かつ性的な存在でもある「妹」の象徴性などについては、後付けで「わからされてきた」感じがしている。それは同時代を生きた人たちにとってはある種の真実なのだろうけれど、私にはその感覚を自分のものとして共有することができない。それでも、今まっさらな状態で『遺らず』を読んでいると、歌を引き寄せようとするたびに何度も引き離される感覚を自分が喜んでいるのを感じる。「あんなことはなかった」と断定する声の主は誰なのか。二首目の「傘でふくろをいじる」は地下鉄サリン事件の実行犯を、「6と9」の歌は原爆の投下日と終戦の日を思わせるが、なんらかの社会的な事象の暗喩を匂わせながらも、この歌集のなかの「声」はくぐもって、私たちにやすやすと「わからせる」ことをしない。 何かを読んで「わかる」と思うことは一つの価値ではある。それでも、「わからない」と思いながら作者の精神に降りていくときの仄暗い喜びを、私はこうして待っていたのかもしれない。 |

||||||

| 2021年5月号 | ||||||

| 『十年後のその日に』 山崎 聡子 | ||||||

|

東日本大震災から十年が経った。震災について考えようとするとき、私はただただ何も話せなくなる。ほぼ無傷の東京に住んでいて、何かを話せる立場にないと思ったから。何かを話すのが怖かったから。当時、震災を詠みこんだ歌が怒涛のように流れてきたけれど、私自身は当時もその後も震災について短歌や文章に直接的に書いたことはない。半年後に仕事で南三陸を訪れて夥しいほどに積み上げられたぐしゃぐしゃの車を見たことも、遺体の検視を担当した歯科医師から話を聞いたことも、とうとう家族以外には話すことができなかった。そして、その小さな接点を絶対に忘れないだろうという当時の予感とは裏腹に、わたしはあっという間に記憶を薄れさせていった。 この春、『3653日目〈塔短歌会・東北〉震災詠の記録』が発行された。これは塔短歌会の東北にゆかりがあるメンバーが震災直後から発行する冊子をまとめたもので、震災からの日数を冠して『99日目』から『3299日目』まで計九冊が収録されている。 十年経って思い出すのは、当時、誰がどの立場で震災を詠むか、というのが度々話題になったことだ。一例が、福島在住の鈴木博太の短歌研究新人賞受賞作「ハッピーアイランド」だが、原発を扱った本作を推挙した穂村弘は、「福島」の直訳をタイトルにしたこの作品について、作者が福島在住で安堵したと度々言及している。つまり、「福島の人間以外が福島を『ハッピーアイランド』と呼ぶのはまずい」という論理的な意識が働いたわけだが、当時は地震とそれによって引き起こされた原発事故について、当事者性の濃淡を推し量りながら、薄氷を踏むように作品の鑑賞がなされていたように記憶している。 しかし、十年分の記録を読んで改めて考えさせられるのは、震災を近く目の当たりにした地においても当事者性の濃淡があり、書くことへの逡巡があり、沈黙があり、現実を言葉にするときの格闘があったということだ。参加している二十数名のなかには、被災した自宅の暗がりで歌を書きつけたという梶原さい子のような人もいれば、壮絶な経験ゆえにしばらくは書くことができなかったという佐藤涼子のような人も、「自分は傷ついていない」との葛藤を抱えながら震災を詠み続ける人間もいる。座談会やエッセイには、震災を「歌題」にすることの迷いや時間の経過による心境の変化が率直に語られ、混沌や割り切れなさも含め「その時」を記録し、記憶に焼き付けようとした歌人たちの息づかいが保存されている。 〈99日目〉被災地にならざる幸い母は言う 余震に揺れいる蠅取りリボン(数又みはる) 〈733日目〉時折を想ふ水漬きしわがピアノの弦断つときを 極まる鳴を(梶原さい子) 〈1883日目〉シャコエビは食べなくなった どうしてと聞かれて答えられなくて、吐く(佐藤涼子) 〈2199日目〉夢の中なんども津波押し寄せてなんども失くす今はなき家(逢坂みずき) 『99日目』で「人ごとの論評、飾り立てた言葉、奇をてらう歌。ああ、本当に遠い」と書いたのは梶原だが、「その日」だけ追悼特集を見て黙祷する私(たち)との遠さは今後も大きくなるばかりだろう。それでも、短歌を通してパーソナルな記憶に触れること、被災前の海辺の町とその後の変質について知ることは、女川に、気仙沼に、福島に、少しだけ私を近くする。 図らずも十年目のその日を私たちは喪失と分断の中で迎えることになった。それでも私が何も失っていないのに変わりはないが、あの春のことを繰り返し知ることでしか忘れないことはできない。 |

||||||

| 2021年4月号 | ||||||

| 『美意識の変遷』 山崎 聡子 | ||||||

| 「ねむらない樹」Vol.6の黒瀬珂瀾特集を読んでいたら、唐突にある記憶が蘇った。短歌を始めたばかりの頃、一度だけ学生短歌会の合同合宿に参加し、黒瀬さんを遠くから目撃したことがあったのだ。年譜によると当時の黒瀬さんは『黒耀宮』を出したばかり。ピカピカの黒いロングコートを着て、目つきと舌鋒はひたすら鋭く、夜になると酔っぱらってゆらゆらと揺れていた。当時の私には立ち居振る舞いのすべてが異形の人のように映り、大学で教えていただいた水原紫苑さんとともに「これが歌人か……」と強烈にインプットされた。 さて、本特集では、インタビューや既刊歌集の抄出によって、この四十代の歌人の変遷を辿ることができる構成となっている。私にとってはリアルタイムで歌に触れてきた歌人がどのように短歌と出会い、何を考えて、どのように作歌しているかを知る貴重な機会となった。 濃密なインタビューは誌面を読んでほしいが、主題から外れたところで印象に残ったのは、「あ 雨の匂い 日暮れの舗装路を閑かに多数派が埋めていく」という勝野かおりの短歌を引きながら、短歌をやめていった人たちに言及しているくだりだ。 「勝野さんにはあちこち連れ回してもらって、僕を短歌の奥へ引っ張ってくれた人です。その勝野さんも歌をやめてしまった。みんなやめていきますね。先輩、後輩、賞をとった人も。(中略)寂しいけど、なぜか、僕は今まで残ってしまった。勝野さんの歌の気持ちがわかります」 若い頃に鮮烈な歌を残したまま作歌を辞めてしまう人は多い。その理由は生活環境の変化など様々だが、歌に対する理想や美意識が強い場合は特に、過去の自分を更新しながら作歌を続けるのはとても苦しいことだろう。黒瀬珂瀾はもちろん鮮烈に現れた歌人だが、だからこそ、最新歌集『ひかりの針がうたふ』を読むと、変わっていくことの痛みを抱えながら、変わらない美意識を貫こうとする意思が確かに息づいていることに感動を覚える。 死をかつて優しき岸と謳ひたるわれらが注ぎあふチリワイン 漂流の浮標にたたずむ青鷺のさみしくないか児を世になすは 飛鯊は夕陽へ逃げて朽網川しづかなりわれは母になれぬを 『ひかりの針がうたふ』 僕たちは月より細く光りつつ死ぬ、と誰かが呟く真昼 『空庭』 ふと気づく受胎告知日 受胎せぬ精をおまへに放ちし後に 『黒耀宮』 かつて堅牢な耽美的世界を構築し、「死」を親しく甘美なものと描写していた黒瀬の歌は、第三歌集『蓮喰ひ人の日記』以降、子を成し、その生を願うことで結果的に「生」の日向に引きずり込まれていっているように思える。また、『黒耀宮』にみられる「生殖をなしえない性」としての潔癖なイメージは、「母になれぬ」性の悲しみに転化して語られる。 朝に訪ひまた保育所を夕に訪ふわれら親こそ月を欲つ愚者(ムーンレイカー) 父われの胸乳にひたに捻りゐる娘よ黄砂ふる夜が来る 『ひかりの針がうたふ』 一方で、これらの歌では、保育所の夜、子供との添い寝という日常の場面が「月を欲つ愚者」「黄砂ふる夜」という一種過剰な語彙によって鮮やかに異化されており、これまでの美意識を踏襲した新たな歌の地平線を見るようで胸が熱くなる。 「残った」人間は、少しずつかつての自分を捨てながら変わっていくしかない。それは淋しいことでもあるけれど、黒瀬珂瀾の歌集を読んで、変わることの痛みとその先にある豊饒さを思った。 |

||||||

| 2021年3月号 | ||||||

| 『歌集を薦めるということ』 山崎 聡子 | ||||||

|

このところ立て続けに「短歌に興味があるのだけれどどの本がお勧めですか」と聞かれることが重なった。勤務先でも「木下龍也さんの歌集を買って面白かった」という人がいたし、穂村弘のエッセイや河野裕子、笹井宏之の紹介記事から歌集に辿り着いたという人を身近に何人も知っている。いずれもジャンルを問わず多読するタイプの読書好きで、近年、こういった人たちがリーチできる範囲に歌集が置かれる機会が増えたことにも関係があるのかもしれない。 しかし、何の気なしに投げかけられる「どの歌集がお勧めですか」という問いを前に、私はいつだって固まってしまう。なぜなら、短歌というジャンルが包括する範囲があまりにも広すぎるうえに、自分が読んでいるのはほんの一部に過ぎず、その人にとっての「最初の一冊」を選ぶことに気後れする気持ちがあるからだ。 そんな折、私自身も参加した短歌研究二月号の特集「短歌好きになりたい友人のための歌集入門」を面白く読んだ。この特集は三十人の歌人に「短歌を始めたばかりか、これから始めたい人にお薦めしたい歌集」を「四十歳未満」「四十歳以上」に分けてアンケートをとり、結果を集計したものだ。「四十歳」で区切る意義については戸惑う声が多く聞かれたものの、答えのなかにそれぞれの歌人の作歌に対するスタンスや短歌観が透けて見えて非常に興味深い。 藤島秀憲のように「『最近なんだかなあ』を連発する迷える友に」「自分の言葉に酔い痴れてしまう友に」とやたらに具体的な人物像を挙げてその人に寄り添った歌集を薦めようとする人もいれば、「年齢を重ねた人なら遠慮しない」「詩歌の剛速球を」と塚本邦雄『感幻樂』や水原紫苑『客人』を薦める黒瀬珂瀾のような人もいる。推薦する人が最も多かったのは俵万智『サラダ記念日』と石川啄木の『一握の砂・悲しき玩具』だが、各人が挙げた見事にばらけた歌集名と推薦理由を読んでいると、もっと無責任に熱意と思い込みによって歌集を薦めていいのだ、という謎の勇気が湧いてくる。 同号の時評では奇しくも花山周子が歌集の書評の賞であるBR賞(現代短歌社主催)を通して、「歌集の書評」(歌集を人に薦めること)について論考している。歌集の書評が「大枚をはたいて出版した著者のアフターケアを担う」という恐ろしい指摘は今回は置いておくとして、同賞で佳作となった乾遥香の書評に対して「断定していない書き方のなかに作品に対する距離感の潔癖さを読み取った」という内山晶太の評を引用しつつも、そこに本の魅力を伝えようとする熱・オーラが不在であるとして、「だから同じ『光と私語』を扱った山﨑修平の『仮構された「私」あるいは「私たち」』のなかの一首の読みに〈ぐっと惹きつけられたという染野の反応に私は座談会中最も惹きつけられた」と率直に書いているのが印象に残った。 花山が暗に指摘しているように、「人に本を薦める」ことは、時に自分のもっている熱を他者にぶつける暴力的な行為と言えるのかもしれない。そして、いくら熱をもって薦めたとして、チューニングが合わなければ相手に響くことがないというのも多くの人が経験している通りだ。しかし、私自身がそうであったように、「何か」が引っかかったときに自分で世界を開いていけるような一冊を薦めることができれば、推薦者冥利に尽きるというものだろう。 その「何か」を次に繋げるためにも、書店の片隅にできれば歌集や歌書が並んでいてほしい、といつも考えている。 |

||||||

| 2021年2月号 | ||||||

| 『語られるべき声を聞く』 山崎 聡子 | ||||||

| 二〇二〇年は間違いなく歌集の豊作年だったが、いくつかの歌集を前に思うのは、これまで埋もれていた「名もなき声」が確かに語られているということだ。これまでも、たとえば永井祐や斉藤斎藤、山田航らの短歌が非正規雇用や不景気といった社会的なキーワードで語られることは多くあったように思う。しかし、そのことに感じてきたのは、わかりやすい肩書も属性もない、激しくも鋭くもない、ときにぼそぼそした声はどこに行ってしまうのだろう、ということだった。 その埋もれてしまった「声」のことを思うとき、北山あさひの歌集『崖にて』(現代短歌社) に出てくる人たちのことを考える。 元気かな むかし彼氏に叩かれてそれでも笑っていた女の子 もしかしたら眩しいだけの水かもと思いつつまだ旧姓で呼ぶ 父は父だけの父性を生きており団地の跡のように寂しい あの赤いプラダの財布よかったな買おうかな働いて働いて 私の記憶にも恋人に叩かれて否定されてそれでも笑っている女の子、というのが確かにいた。あの子は今、どこで何をしているのだろう。それから、結婚した友達を旧姓で呼ぶときのすんとした淋しさ。家族という不確かで頼りない単位のこと。北山の文体は飛ぶように自由で饒舌だけれど、そこには日本の辺境で、社会にもみくちゃにされながら生きることしかできない人の人生が幾重にも折り畳まれている。 北山と同い年で同じく北海道出身の山田航の歌に「たぶん親の年収超せない僕たちがペットボトルを補充してゆく」というしばしば引用される歌があるが、この歌の核になっているのは「僕たち」と親世代との経済的な分断であり、社会に対する批評的なまなざしだろう。一方で、北山のプラダの歌を読むとき、北山の歌の方が圧倒的に「年収」に見放され、「年収」の遡上にもあがっていない感じがする。「働いて働いて」という繰り返しから、この作中主体が十万円弱(筆者調べ)のプラダの財布を相当頑張らないと買えないことがわかる。しかし、働いて働いてやっと買える財布がつながる先は「社会」ではなく、社会を批評する術もなくその怒涛に放り込まれる「一個人」の方なのだ。 同じく今年出た田宮智美の歌集『にず』ではこんな歌が印象に残った。 震災後通い始めたメンクリの道の辺に建つ仮設住宅 異常無しと診断されるばかりなり震災より続く月経不順 こんな仕事こんな仕事と思いつつひと月居れば給料日くる 薄い壁越しに花火の音を聴き裸でそうめん茹でる 一人だ 田宮の歌集では、震災後の東北で暮らす日々が描かれるが、主体は家や家族を失ったわけではなく、被災者支援の対象からも外れた立場にある。つまり、社会的には「異常無し」でありながら、震災を境に自分自身が変質してしまったという感覚が歌集全体を覆っている。この襞の深さに一瞬たじろぎそうになるが、それでも「ひと月居れば給料日くる」の率直さ、裸でそうめんを茹でる主体のどっしりとした生への肯定感に救われるような思いがする。 |

||||||

| 2021年1月号 | ||||||

| 『欲望の出所』 山崎 聡子 | ||||||

| 第六十六回角川短歌賞が発表され、未来短歌会から田中翠香「光射す海」と、道券はな「嵌めてください」のダブル受賞となった。各短歌賞の歴史をみても、同じ結社から同時に受賞者が出るのは極めて稀であり、まずはお二人の受賞をこころから祝福したい。 田中翠香「光射す海」は、シリアを舞台に、戦場ジャーナリストの視点から紛争地を捉えた連作だ。こういった「成り代わり」によって連作を編む場合、ディテールの細かさが作品の命綱となることは間違いないだろう。なぜなら、ディテールの破綻や粗さはすなわち「この語り手は信頼できるか」という読者の疑問として跳ね返ってくるからだ。その点、田中の連作は、我々が報道を通してしか知りえない紛争地の手触りを想像力だけで立ち上げており、その目の細かさは高感度のカメラアイを思わせる。 死者たちはビニールシートにくるまれて半目を開けてみな空を見る トルコからシリアへ向かう検問所の事務所にかかるルノワールの絵 水を飲みシートベルトを外したらそっときらめくTOYOTAのロゴよ 例えば、死者たちの顔から空に向かってカメラがパンするような映像的な描写の巧みさ。「ルノワールの絵」「TOYOTAのロゴ」というアイテムの意外さと「ありえるかもしれない」感じ。田中は影響を受けた作品として映画『娘は戦場で生まれた』を挙げていたが、作品の中にただ一人の人間の目を固定するという短歌的なアプローチは、カメラを持つ人間と被写体の関係を思わせ、本作のドキュメンタリー性を担保しているように思う。一方、選考座談会では「作中主体=作者」を疑うことなく評が進められており、読後にすっきりしないものを感じたのは私だけではないはずだ。「(最近の歌集や賞は)リアリティ重視、本人の境遇とかキャラクターを重視している感じがして」という藪内亮輔の問題提起があったが、作者が作品として立ち上げた「リアリティ」と、境遇上の「リアル」を分けた地点から批評を始めることがまずは必要だろう。 田中が想像力を梃に「外」に接続することを志向しているとしたら、道券の作品は自らの「内」に深く根を下ろしていくような表現が印象に残った。 硝子玉を眼窩に嵌めた人形よ見るとはひしとせめぎあうこと いつかいつか羞(やさ)しいあなたを立たせたい老衰という眩しい水際 皮膚いちまい隔てて触れるあなたには濁流がただとどろいている 保冷庫のあおいひかりに濡れているあなたを握り潰したかった 一、二首目は人形展を題材にした歌。人形を「見る側」であるはずの主体は、いつのまにか「見られる側」に立ち、人形の身体となかば同化していく。この人形と「わたし」との関係は、濃密な性愛のなかに立たせた「わたし」と「あなた」の暗喩のように響き、関係性をさらに張り詰めたものにしている。皮膚と皮膚を触れさせても届かない濁流があること。人との関係の中で自らが(人形のように)歪められいく感覚。「老衰という水際」「握り潰したかった」というほのかに加害性を帯びた認識は、人との関係の中で生まれる自らの暗い欲望に向き合うことから出てきた表現のように思う。 アプローチやその表出の仕方がどうであれ、歌はその人の欲望を映すのではないか、と最近よく考える。田中の作品にある「物語を語りたい」という欲求も、道券の歌の「あなた」へのほの暗い欲望も、作者の表現に対する強い欲望を物語っている。その欲望の切実さこそが、作品の確かな武器になることは間違いないだろう。 |

||||||

| 2020年12月号 | ||||||

| 『わたしは透明になれるか』 山崎 聡子 | ||||||

| 「角川短歌」十一月号の井上法子のコラムには身をつまされた。「青年の主張」と題されたこのコラムは「親父の小言」というコラムと見開きで掲載され、タイトルからして若者に一家言ある中高年(男性)と理想を語る若者、という家父長制的なグロテスクさを感じるコーナーだ。ただ、内容については、本当に「親父の小言」になっているものもあれば、短歌にまつわる思い出話を書く人もいて、執筆者の、というよりも、編集部の意図を強く感じる見開きとなっている。 さて、「たましいのディメンションについて」というタイトルが付された井上のこの文章は、「青年の主張」などという枠を飛び越えた、魂からの叫びだろう。 「半年間、浴びるようにうたの世界の書物を手にして強く感じたのは、どうしてうたの世界のひとびとは、こんなにもおのれをかたりたがるのだろう? という疑問でした。(中略)わたしは私的なものごとを詠わない、と書くと、覚悟や度胸が足りない、といったご指摘を受けることがままあるのですが、世界には、わたくしごとよりも、もっと強く胸に迫るうつくしいものごとが多すぎるのです。(中略)ことばだけの透明な存在になりたいのです。これは甘えでしょうか。贅沢な悩みでしょうか。」 この文章を読んだとき、短歌を始めたばかりの、自分を消してしまいたいと思っていた自分を思い出して泣きそうになった。ことばだけで世界を捉えなおしたい、覆したい、何か美しいもの、ときに醜いものを構築したいというのは、詩を書くうえでのほとんど原始的な欲求だろう。だからこそ、学生短歌会を出て外部の歌会に行ったときに、短歌の批評としてそこに書かれていない個人的なプロフィール(出生地や婚姻歴まで)に触れる読みが展開されるのに戸惑ったし、プロフィールを晒すことが表現者としての覚悟に直結するという思想を率直に言って恐ろしく感じた。では、ことばだけの存在にわたしたちはなれるのか。 「わたくしごとよりうつくしいものごと」という井上の文章を読んで一番に考えたのは、川野芽生の歌集『Lilith』のことだ。あとがきに「人間は言葉に仕える司祭としてのみ存在意義を持つと思っていて、それでも、言葉が人間なしで成り立たないことがときにたまならなく口惜しく、悲しくなります」という思い詰めたような一文があるが、川野もまさに「透明なわたし」を志向して、ことばの力だけで世界を構築しようとしている作者の一人だろう。 Harassとは猟犬をけしかける声 その鹿がつかれはてて死ぬまで 〈男みなかつて狩人〉その嘘に駆り立てらるる猟犬たちよ ウェルギリウスわれなり薔薇といふ九重の地獄(Inferno)ひらけば 魔女を焼く火のくれなゐに樹々は立ちそのただなかにわれは往かなむ 歌壇賞を受賞した表題作「Lilith」からとった。西洋文学や神話のモチーフを取り入れ、堅牢なことばによって構築された本作は、リアリズム的な短歌の作り方とは無縁だが、ここには世界の不均衡に対する告発と闘争の意思がありありと浮かぶ。自らウェルギリスとなって地獄の扉を開き、魔女を焼く炎のなかに身を差し入れさせるものは、現実世界の痛みであり怒りだろう。 ことばが発するそばから何らかの文脈に汚されている以上、作者は透明な存在にはなりえないし、どんな詩も作者自身の反映であることは免れないかもしれない。それでも、ことばが「わたし」から離れて別の生命を得ることの奇跡を私は目撃したいと思っている。 |

||||||

| 2020年11月号 | ||||||

| 『重い身体・軽い身体』 山崎 聡子 | ||||||

|

『世界で一番すばらしい俺』(工藤吉生、短歌研究社)を読んで、短歌にも体重があるだろうか、と思ってもみなかったことを考えた。 目を閉じて頭を下にして落ちた六十九キログラムの自分 親指に指紋があると思い出し無性に見たくなり飛び起きる 生命を恥じるとりわけ火に触れた指を即座に引っ込めるとき 力の限りがんばりますと言わされて自分の胸を破り捨てたい 工藤の短歌の特徴は、ボディーブローのようにきいてくる身体の、人生の重さだろう。一首目は、失恋から飛び降りを図った学生時代を詠んだ一首。六十九キロという実体をともなった重みが読者にのしかかるように降ってくる。この「重い」身体は、彼にとっては居心地のよい容れものではないのだろう。「親指に指紋があることを思い出す」という自分の意識と身体との乖離、また「生命を恥じる」「自分の胸を破り捨てたい」の歌にあるような過剰なまでの自己罰的な感情の発露をみるとき、彼の命そのものがどっしりと臓腑に落ちてくるような感覚に陥る。そして、この重い身体を引きずるように生きている人物に好感さえ抱いてしまっていることに戸惑うのだ。 一方で、身体が「軽い」短歌として思い浮かんだのが、同時期に発行された阿波野巧也の『ビギナーズラック』(左右社)だ。 ぼくの手にiPhoneだけが明るくて自分の身体で歩いてゆける お金もらってうれしい昼間 バファリンでお酒を飲む 風景が体になじむ たばことか神社の話をしてあるく ふつうでいたいなこのままずっと 歯列矯正の症例写真を見ることが趣味 ささやかにぼくを支える 阿波野の歌で、主体はよく歩いている。iPhoneの灯りを掲げて街中を歩き回るこの人物は、軽やかな「ちょうど良い」身体をもっているように思える。世界は心地よく開かれ、または心地よいものを自ら選び取って風景を自分に「なじませていく」。当然、世界は心地よいもので溢れてばかりではない。けれど、阿波野の歌では、「歯列矯正の症例写真」のようなささやかなものをお守りに変えることで、なんとか日々を鮮やかな記憶として定着させようとしている。 そして、工藤が逸脱してしまった「ふつう」と、「ふつう」を守ろうとする阿波野の世界観の違いが如実に表れるのは、自らの内部よりも、外部への視線の向け方にある。 それでも町は生きものだからいい ぼくの自転車がない でも、だからいい フードコートはほぼ家族連れ、この中の誰かが罪人でもかまわない(阿波野巧也) N君の家が床屋であることをどうして笑ったんだろオレは 戦えばオレをぶちのめせるだろう中学生の低い挨拶(工藤吉生) 阿波野の歌では、「ぼく」も「ぼくの自転車」も「フードコートの家族連れ」も循環する町の風景の一つでしかない。その中で生きる自分と他者とを相対化する意識が「誰かが罪人でもかまわない」という赦しにも諦観にも思える態度につながる。一方で、工藤の歌では、主体の意識は罪を犯す側と犯される側を行き来し、他者も含めた世界が自分の自意識で覆いつくされるような濃厚な気配がある。おそらくは世界に対しての「自分」の比重が歌の重さの印象の違いにつながっているのだろう。 短歌を書くことは私にとって内なる自意識との闘いだ。だからこそ、そこから自由に見える阿波野の歌も、自意識を極限まで煮詰めた工藤の歌もひとしく眩しく思う。 |

||||||

| 2020年10月号 | ||||||

| 『死は追いつけない』 山崎 聡子 | ||||||

|